碳排監管趨嚴,對高碳行業影響幾何?

本文來自格隆匯專欄:中金研究;作者:陳彥 齊丁 裘孝鋒等

聯合研究

我們認為在碳排監管趨嚴,能耗雙控逐步轉向碳排雙控的背景下,高碳行業或將面臨新的變化:減碳壓力上行,綠色能源與低碳技術有望提振。我們選取了具有代表性的鋼鐵、水泥、有色及化工領域,探討新變化下各行業的潛在機遇與挑戰。我們認為碳相關政策的引入有望驅動行業供給側走向新一輪變革,綠色及低碳能力突出、具備規模及結構優勢的企業有望脱穎而出。

摘要

鋼鐵:減碳迫在眉睫,引導機制正逐步出台。我們認為鋼鐵行業仍需通過大力改進能效並發展綠色冶煉進一步促進行業減碳。同時,受CBAM影響,國內鋼企出口成本上升,出口盈利或將萎縮,碳成本及出口盈利萎縮的壓力或將促使鋼企加大減碳力度。中長期來看,我們認為綠色冶煉或將成為行業核心競爭力,行業內部的分化與整合可能加速,長材鋼企以及產品結構佔優的板材龍頭有望受益。

水泥:潛在碳市場廣闊,有望推動行業新一輪供給側變革。我們認為水泥行業潛在的碳市場廣闊,且龍頭企業具備盈利能力、碳排控制、資金實力等多方面的優勢,有望在新的減碳要求以及增量碳成本的作用下受益,行業供給格局亦有望迎來全新一輪變革,促使行業產能走向先進化、集約化。我們建議關注水泥企業在綠色低碳以及節能降耗方面的投入與舉措。

有色:電解鋁行業減碳空間較大,利好綠電比例高,再生鋁產能大的企業。我們認為碳交易為量化鋁企的低碳優勢提供了市場途徑,單位碳排放較低的企業可通過出售盈餘碳配額或CCER,獲得此前未有的綠色收益。因此,綠電佔比高、再生鋁產能多的企業有望從中受益。當前已有眾多電解鋁與鋁加工企業着手佈局節能轉型,我們建議關注積極研發節能技術和設備、擴增綠電比例的鋁業企業,以及天然具備降碳優勢的再生鋁企業。

化工:先進能效、低碳技術有望長足發展。我們認為引入碳交易機制下,二氧化碳排放成為產品成本的重要環節,先進製造企業有望受益。同時,我們看好碳捕捉與封存技術、低二氧化碳排放技術(包括氫能、生物質等)等遠期較大的發展空間,一批優秀的公司將憑藉其技術前瞻性或資源優勢受益於全球碳中和的推進。

風險

碳交易政策落地進展不及預期,減碳技術發展及應用進度不及預期。

正文

碳排雙控與碳市場政策下的行業機遇與挑戰

政策端:碳排雙控引導全面精準降碳,碳市場是有力抓手

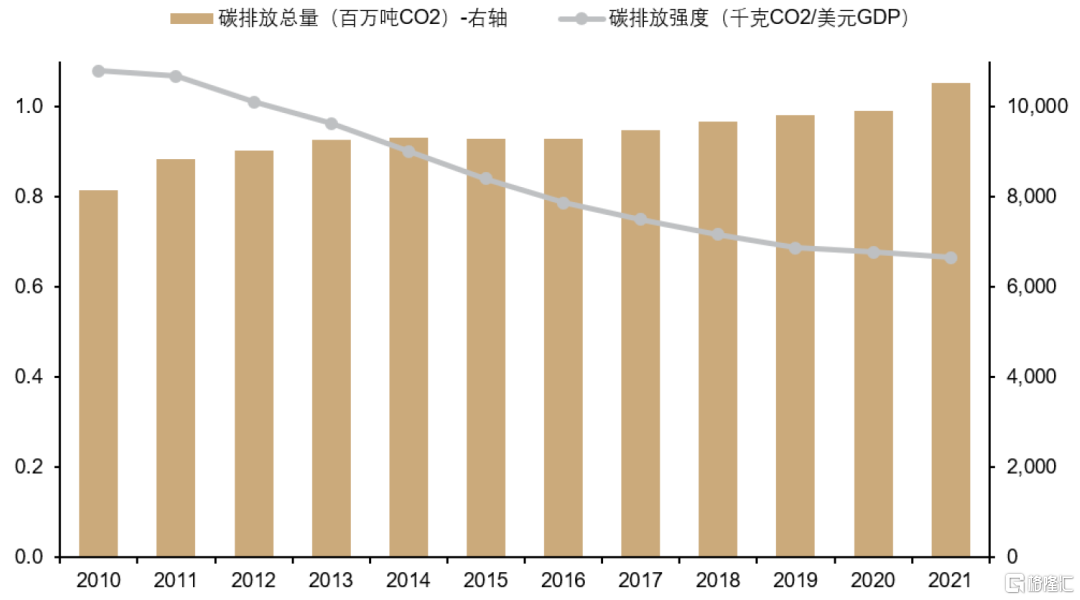

“碳達峯碳中和”重大宣示三年以來,我國構建完成了碳達峯碳中和“1+N”政策體系,在節能降碳領域不斷取得進展。2020年,中國碳排放強度比2005年下降48.4%,累計少排放二氧化碳約58億噸,超額完成了中國向國際社會承諾的到2020年下降40%至45%的目標。[1]

工業是我國二氧化碳排放和能源消耗的主要領域,也是助力我國實現“碳達峯碳中和”目標的關鍵領域。《工業領域碳達峯實施方案》提出“到 2025 年,規模以上工業單位增加值能耗較2020年下降13.5%,單位工業增加值二氧化碳排放下降幅度大於全社會下降幅度,重點行業二氧化碳排放強度明顯下降”的目標,並要求鋼鐵、建材、石化化工、有色金屬製定碳達峯方案。[2]我們對近期碳減排、碳市場等領域的政策動向進行梳理,發現政策端對重點行業減碳的要求趨向於“精確化”,並通過碳排放權交易、自願減排量交易等市場化機制,激勵相關行業減排。

圖表:中國碳排放總量與強度變化趨勢(2010~2021)

注:中國GDP為固定2015年美元匯率計算的GDP 資料來源:EDGAR,世界銀行,中金公司研究部

能耗雙控轉向碳排雙控,引導相關行業精準控碳、高質量發展

2023年7月11日,中央全面深化改革委員會第二次會議審議通過了《關於推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》[3]。習近平總書記在主持會議時強調,要立足我國生態文明建設已進入以降碳為重點戰略方向的關鍵時期,完善能源消耗總量和強度調控,逐步轉向碳排放總量和強度雙控制度。相比於能耗雙控,碳排放雙控對不產生碳排放的非化石能源不做限制,有利於促進可再生能源消費;同時碳排放雙控放鬆了對於原料用能的限制,或將對部分排放係數較低的石化化工行業產生利好。我們認為,從能耗雙控轉向碳排放雙控在宏觀層面有利於統籌經濟發展與節能減排、能源安全與能源轉型;在微觀層面有助於釋放減排潛力,引導企業高質量發展。

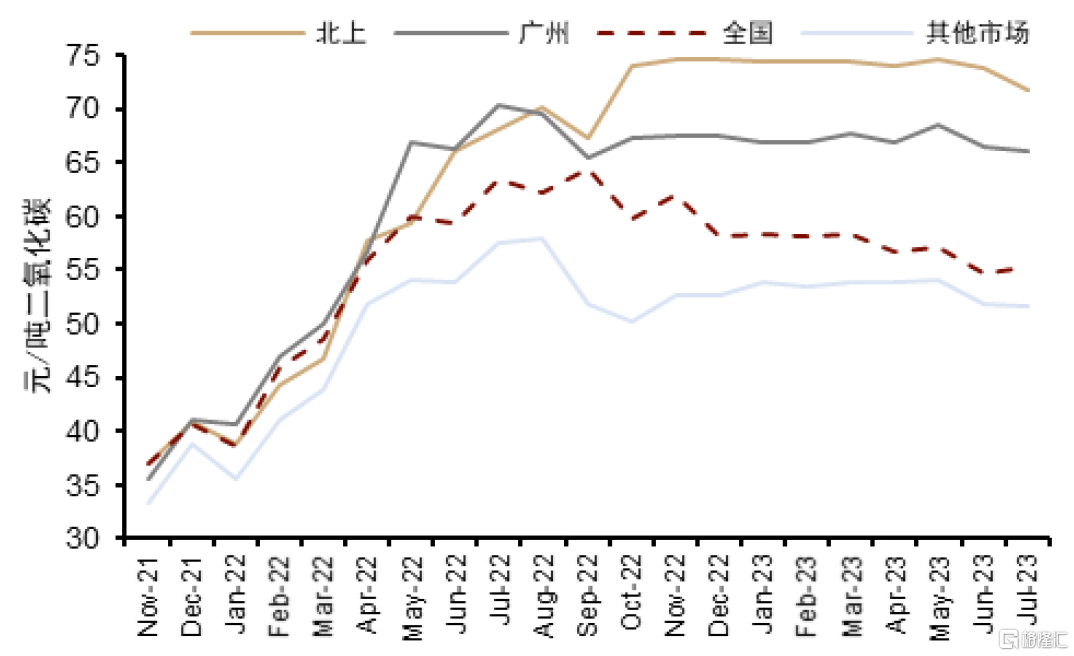

全國碳市場建設提速,將納入更多重點行業

全國碳市場於2021年7月正式上線交易,目前已運行滿2週年,目前已納入發電行業的2162家企業,覆蓋二氧化碳排放量45億噸。[4]依據國家規劃,全國碳市場將在“十四五”期間逐步納入電力、石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、航空八大重點排放行業。2023年6月-7月,鋼鐵、石化、化工、有色、建材等行業相繼召開納入全國碳市場專項工作會議。我們認為,碳排雙控的關鍵在於約束重點行業的碳排放,因而“新雙控”或將推動重點行業加快納入全國碳市場的步伐。

圖表:八大重點行業納入全國碳市場進展梳理

注:鋼鐵行業年排放量為2022年數據,其餘行業為2020年數據 資料來源:各行業協會,中金公司研究部

CCER重啟在即:交易管理辦法徵求意見、交易與注登平台已就緒

2023年5月以來,生態環境部多次宣佈力爭在年內重啟CCER。[5] 目前,多項CCER相關的制度框架和基礎設施已就位:方法學方面,生態環境部於2023年3月面向社會徵集CCER方法學,目前正開展評估遴選工作,將按照“成熟一個發佈一個”的原則陸續公佈[6];交易管理辦法方面,生態環境部於2023年7月就《温室氣體自願減排交易管理辦法(試行)》公開徵求社會意見,對CCER的方法學管理、交易組織、審定核查機構監管、項目減排量註冊登記進行優化;交易平台方面,北京綠色交易所牽頭開發了全國CCER交易系統與註冊登記系統,並已啟動CCER交易系統開户。[7] 我們認為,新發CCER的交易管理和組織呈現出集中化、規範化特徵,將有助於解決舊有CCER標準不一、價格不一、市場割裂等問題,提高自願碳市場的運轉效率。

基於近期綠色低碳領域政策動向,本章將着重分析以下兩個問題:全國碳市場擴容、CCER重啟將帶來哪些潛在市場機遇?碳排放監管趨嚴的背景下,哪些行業面臨減排壓力,又將如何應對?

碳市場建設提速,將帶來哪些市場機遇?

在逐步轉向碳排雙控的政策導向下,全國碳排放權交易市場和自願減排量(CCER)交易市場將為減排企業創造新的市場機遇。

全國碳市場能級提升帶來多重機遇

隨着鋼鐵、建材、石化化工、有色金屬等行業納入全國碳市場的步伐加快,全國碳市場規模呈擴張趨勢,交易主體將進一步豐富,交易活躍度或將提升,有望促進全國碳市場的能級提升。這一方面有助於發揮碳定價功能,助力行業和國家層面碳減排目標的達成;另一方面為企業減排行為提供經濟激勵,為企業達成減碳指標提供靈活性。我們認為,全國碳市場擴容趨勢或將帶來以下機遇:

► 碳配額流動性提高,碳金融有望乘勢而起

碳市場擴容能夠使碳排額在來自多個行業的控排企業間流動,我們認為或將緩解當前全國碳市場交易活躍度不足、流動性不足的問題。2021年,全國碳市場累計成交量1.79億噸,成交金額76.61億元,碳配額換手率不足2%;而同期歐盟碳市場成交量122億噸,6830億歐元,碳配額換手率高達758%。[8]我們認為,如果碳配額流動性得到提升,將有助於碳期貨、碳遠期、碳債券等金融產品的開發,豐富我國碳金融市場的層次,也為企業碳中和增加資金支持。

► 碳資產管理業務迎來發展,相關企業或將受益

碳市場的運作具有操作環節多、規範要求強、專業要求高的特點,對參與企業的碳交易能力、碳資產管理能力、碳監測能力具有較高要求。目前,我國五大電力集團均已成立碳資產管理公司,年報披露顯示,2021年大唐發電、華能國際、華電國際的碳排放權交易收入分別達到約3.02億元、2.69億元和1.4億元。[9]因而,我們認為控排企業提早認識到碳資產開發價值,積極佈局碳資產管理業務,將更有利於從碳交易中獲益。

CCER重啟在即,十四五末有望撬動百億人民幣市場

CCER交易市場是全國碳排放權交易市場的補充,CCER的市場需求主要來自於全國碳配額的履約抵消需求。我們對2015年以來的CCER交易情況進行梳理後發現,全國碳市場啟動在較大程度上拉動了CCER的需求,推動CCER交易量和成交價格抬升。這也意味着全國碳市場的擴容升級將對新發CCER的需求、價格形成支撐,幫助減排企業通過CCER交易增厚綠色收益。

圖表:中國自願減排證書成交量(2015~2023)

注:出於數據可得性原因,圖表數據包含天津、深圳、廣州、四川、上海地方碳市場的協議轉讓和掛牌成交量,數據截至2023年7月7日資料來源:iFinD,中金公司研究部

圖表:中國自願減排碳市場CCER價格

資料來源:復旦碳價指數,中金公司研究部

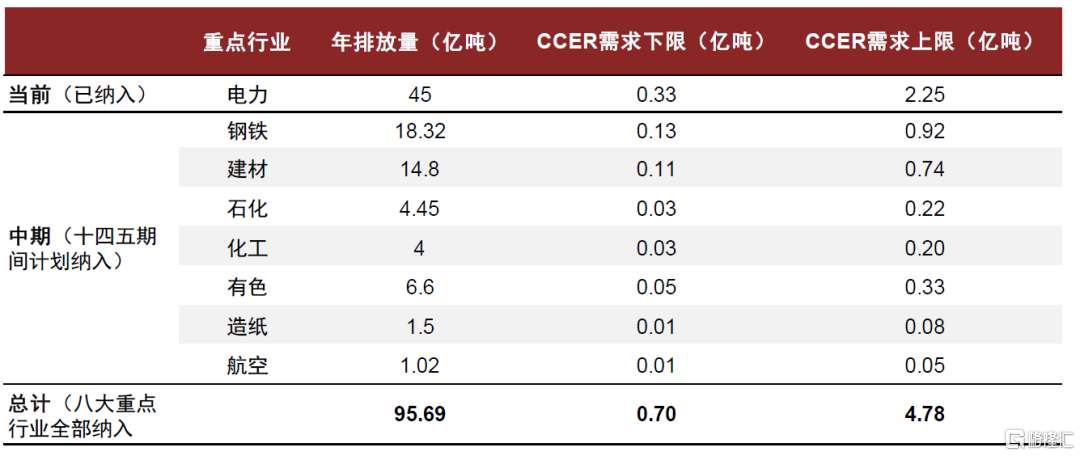

根據各行業協會統計的碳排放數據,我們估算納入八大重點行業後,全國碳市場覆蓋碳排放量將達到近96億噸,將保持全球最大的國家級碳市場的地位,為CCER市場提供充分的需求空間。

目前,全國碳市場CCER抵消碳配額的最高比重為5%[10],而全國碳市場第一履約週期CCER實際抵消比重為0.73%[11]。在CCER重啟在即、增量湧入,全國碳市場升級擴容、需求增加的預期下,我們認為第一履約週期的抵消比重有很大可能處於低位。因此,我們以0.73%的實際抵消比重為理論需求下限,以5%的規定最高抵消比重為需求上限,測算CCER的市場需求空間,預計八大重點行業納入碳市場後,CCER年需求量將在0.7~4.78億噸之間。

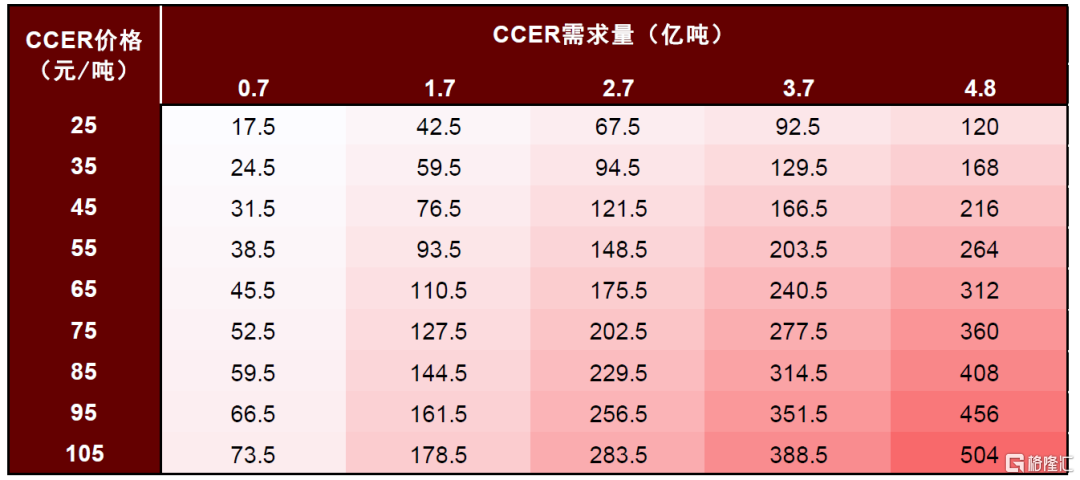

在55元/噸的CCER平均價格下,預計十四五末CCER市場規模在38.5~264億元之間,如市場主體對CCER需求充分,CCER價格上升至105元/噸,我們預計CCER市場規模有望達到500億元以上。

圖表:CCER理論需求空間測算

注:CCER需求下限採用第一履約週期CCER實際抵消比重0.73%計算,CCER需求上限採用全國碳市場CCER抵消碳配額的最高比重為5%計算 資料來源:行業協會,生態環境部,中金公司研究部

圖表:八大重點行業全部納入後CCER市場規模測算

資料來源:行業協會,生態環境部,中金公司研究部

行業比較視角:部分行業減碳壓力上行,綠色能源與低碳技術有望提振

減碳壓力:部分行業減碳壓力上行

在深度報吿《碳排雙控強化“雙碳”目標,行業減碳格局或將重塑》中,我們基於A股上市公司用能數據與碳排放數據,對不同行業的減碳壓力及減碳路徑進行分析。

► 石油石化、公用事業、電力設備、有色金屬、交通運輸等行業在能耗雙控與碳排放雙控之下均面臨較高的減排壓力。部分煤炭行業A股上市公司平均排放量居前,主要由於煤電一體化公司的火電業務排放量較大。能源燃燒是我國主要的二氧化碳排放源,佔全部二氧化碳排放的88%左右[12],能源燃燒排放仍是高碳行業控排的重要方面。

► 鋼鐵、基礎化工、通信行業在碳排放雙控下或將面臨減碳壓力上行。鋼鐵行業、基礎化工行業,除化石能源燃燒、外購電力外,還有較大比重的工業生產過程排放,碳排放雙控將擴大對碳排放的監管範圍,或將導致以上行業控碳壓力上行。

減碳路徑:差異化減排路徑是破局關鍵

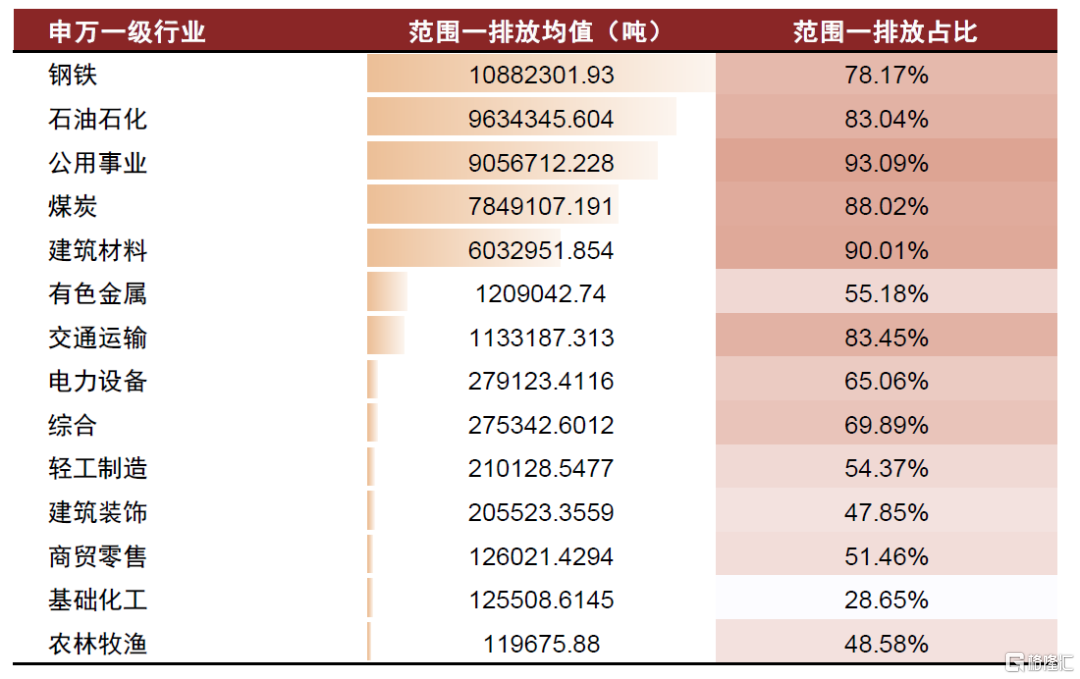

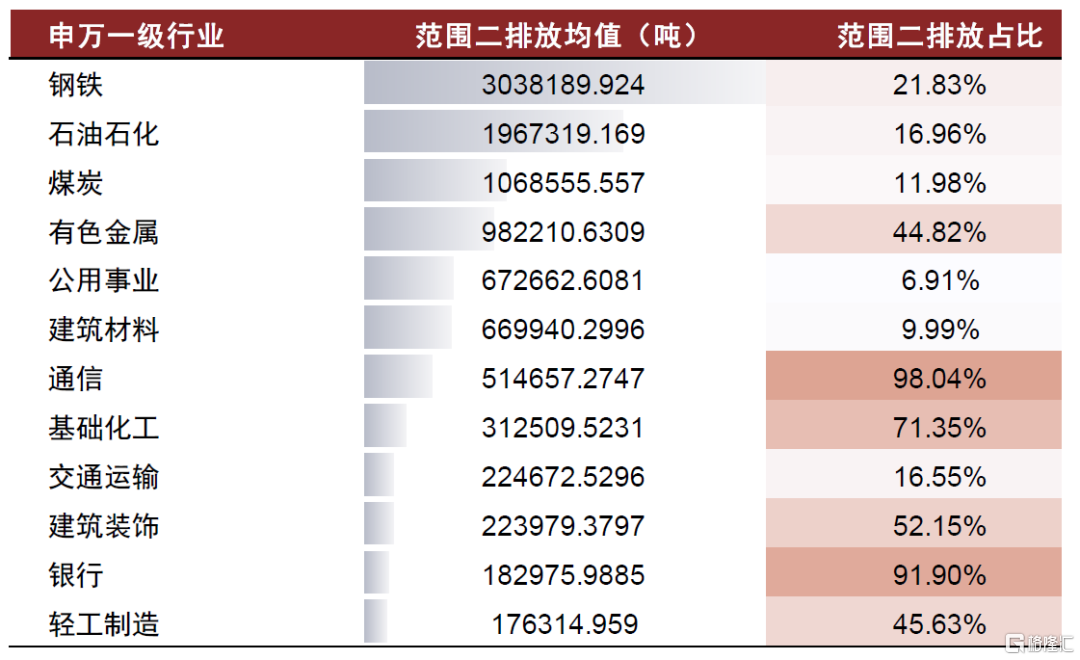

根據GHG Protocol定義,温室氣體排放的類別包括範圍一、範圍二和範圍三排放。[13]直接排放也即範圍一温室氣體排放,是公司自由或控制的排放源產生的直接排放,主要包括公司運營過程中產生的排放。間接排放也即範圍二温室氣體排放,主要包括公司外購能源發電產生的排放。範圍三排放又稱供應鏈排放,包含公司供應鏈上下游所有的間接排放(非範圍2)。我們認為,企業應當根據温室氣體排放來源和屬性的不同,採取差異化的減排路線。

► 直接排放較高的行業應優先關注生產工藝減碳、CCUS等負碳技術。主要包括:鋼鐵、石油石化、公用事業、煤炭、建築材料等行業。交通運輸行業的直接排放佔比較高,主要來自運輸過程中燃料燃燒的排放,應重點關注交通運輸裝備用能結構優化、低碳燃料替代。

► 間接排放較高的行業應優先關注能效提升、增加綠電消費比重。鋼鐵、石油石化、煤炭、建材等行業的温室氣體間接排放佔比相對較低,但平均間接排放量較大。因此,以上行業仍需關注對範圍二温室氣體排放的控制,增加綠色電力的消費比重。2021年,通信、基礎化工等行業的温室氣體間接排放佔比較高,分別達到90%和70%以上,應優先關注用電能源結構調整,增加外購能源中清潔能源的比重。

圖表:不同行業A股上市公司直接碳排放均值及佔比

注:基於妙盈科技A股上市公司2021年ESG數據計算,採用申萬行業分類,圖表僅包含直接排放均值相對居前的行業資料來源:公司ESG報吿,MioTech,中金公司研究部

圖表:不同行業A股上市公司間接碳排放均值及佔比

注:基於妙盈科技A股上市公司2021年ESG數據計算,採用申萬行業分類,圖表僅包含直接排放均值相對居前的行業資料來源:公司ESG報吿,MioTech,中金公司研究部

行業機遇:綠色能源與低碳技術有望提振

我們認為,從能耗雙控轉向碳排雙控,突出了能源低碳轉型的導向,有望推動可再生能源的發展,引導相關行業高質量發展,驅動低碳技術創新。

► 供給需求雙重發力,加速可再生能源發展。從供給端,碳排雙控有助於加強電力行業從傳統火電業務向可再生能源電力轉型的內生動力,削減發電業務碳排放,大力發展火電靈活改造等業務。從需求端,我們認為碳排雙控考核指標有助於拉動高耗電行業對綠色電力的消費需求,有助於從需求端促進可再生能源電力的消納。

► 區分燃料用能和原料用能,引導石油化工高質量發展。我們認為,碳排雙控不再對燃料用能和原料用能進行“一刀切”的考核,有助於幫助原料用能碳排放係數較低的石油化工工藝路線釋放發展潛力。而對於原料用能碳排放係數較高的煤化工生產路線,碳排放雙控或將帶來較高的減碳壓力,將在政策推動下高質量發展。

► 增強高碳行業減排動力,驅動低碳技術創新。碳排雙控或將對行業碳排放指標進行更加精確、全面的控制,有助於引導鋼鐵、建材、石化等直接排放較高的行業開展生產工藝減碳革新或應用CCUS等負碳技術。疊加碳市場擴容、碳價有望上行的影響,低碳技術手段將更具經濟性,有助於其佈局加速。以水泥行業為例,據IEA測算,CCUS技術預計將貢獻該行業60%以上的碳減排量,將在中長期成為行業淨零目標實現的兜底技術。

鋼鐵:減碳迫在眉睫,引導機制正逐步出台

碳排大户鋼鐵行業減碳迫在眉睫,引導機制逐步出台。根據22年歐盟標準噸鋼碳排放量測算,我們進一步測算得我國鋼鐵行業22年碳排放總額為17.3億噸,佔我國22年碳排放總量的15.07%(據IEA公佈數據,22年我國碳排放總量為114.77億噸),其中,直接碳排放16.08億噸,間接碳排放1.22億噸,直接碳排放佔比較高。鋼鐵行業碳排放量大,是實現減碳目標需要重點攻克的行業,目前減碳引導機制正逐步出台。2023年4月25日,歐盟理事會通過歐盟碳關税方案(CBAM),CBAM將於23年10月1日起實施。與此同時,23年6月底國內召開鋼鐵行業納入全國碳市場專項研究第二次工作會議,鋼鐵行業納入碳市場進入倒計時。

圖表:我國上市鋼企碳排放量測算

注:噸鋼碳排強度為22年數據,根據歐盟標準測算;高爐/電爐粗鋼產量 = 9:1 資料來源:EUCommission,中金公司研究部

不同鍊鋼方式碳排放強度差異較大。温室氣體排放主要分為直接排放與間接排放兩大類,常用的高爐鍊鋼方式直接碳排放水平較高,電爐鍊鋼碳排放主要為間接排放。根據2022年歐盟統計數據,國內高爐/電爐/氣基豎爐噸鋼碳排放分別為1.84/0.52/0.14 tCO2/t。電爐冶煉過程中多為廢鋼利用,省去鐵礦氧化還原步驟,可以有效降低鋼鐵生產成本。疊加電爐鍊鋼有效降低直接碳排放帶來的碳邊境税削減,電爐鍊鋼將更具成本優勢,我們認為在CBAM及碳交易市場背景下電爐鍊鋼或不再是行業邊緣供給。

產量壓降減碳效果有限,減碳還需引入其他路徑。面對艱鉅的減碳任務,目前我國鋼鐵行業主要採用被動減產方式完成減排目標。實行產量壓降以來,22/21年粗鋼產量環比-3.0/-1.9%,碳排放量環比-0.55/-0.33億噸,22年碳排放減少量佔碳排總量的1.91%。產量壓降減碳效果有限。據我們測算,若碳價為130元/噸,按照噸鋼碳排放口徑,22年鋼鐵行業買賣碳配額總體虧損110.36億元,佔行業淨利潤的18.66%;按照每萬元營收碳排放口徑,22年鋼鐵行業買賣碳配額總體虧損81.68億元,佔22年行業淨利潤的13.32%。碳交易市場背景下,碳成本相對高昂,綠色成產能力將成為行業核心競爭力,引入其他減碳路徑是控制碳成本的必經之路。

能效提升:(1)產能升級。將年均產能小於1000萬噸的小型高爐-轉爐升級為年均產能大於2000萬噸的大型高爐-轉爐,是提升產能利用效率減少碳排放有效方式。(2)改善運營流程,提升能源利用效率。鋼企可以通過提升操作標準化程度、向下分解關鍵指標、將績效指標分解到工序等方式改善運營流程,完成能效提升。(3)優化原燃料結構。提升優質鐵礦石、焦炭等原料佔比,積極尋找替代原料,降低長流程碳排強度。電爐+廢鋼法:電爐鍊鋼是利用電力替代焦煤作為原材料的一種鍊鋼方式,主要原料為廢鋼。電爐鍊鋼屬於短流程,與長流程鍊鋼相比,幾乎沒有直接碳排放。與氫氣直接還原鍊鋼相比,電爐鍊鋼商業化程度更高,適合作為引入氫基鍊鋼的過渡。隨着國內廢鋼供應量的上升,電爐鍊鋼將更具經濟性與可行性。

DRI-EAF法:DRI-EAF法先利用氫氣在氫基豎爐裏直接還原鐵礦石,再將鐵水轉入電(弧)爐進行粗鋼冶煉。相比長流程鍊鋼,DRI-EAF法可大幅降低直接排放。DRI-EAF法的冶煉成本主要為氫氣生產。瑞典、德國、奧地利等國已有氫能鍊鋼項目投產,其中安塞樂米塔爾將創新還原鐵(DRI)裝置作為公司兩大減碳路徑之一。

富氫碳循環氧氣高爐(HyCROF)法:富氫高爐法使用氫氣代替焦炭還原鐵,減少直接碳排放效果明顯。目前,寶鋼HyCROF打通了全氧冶煉煤氣循環及噴吹的工藝流程,與基準期相比,在噴煤比相當的情況下,富氫豎爐固體燃料消耗降低約30%,鐵水碳排放下降20%以上。

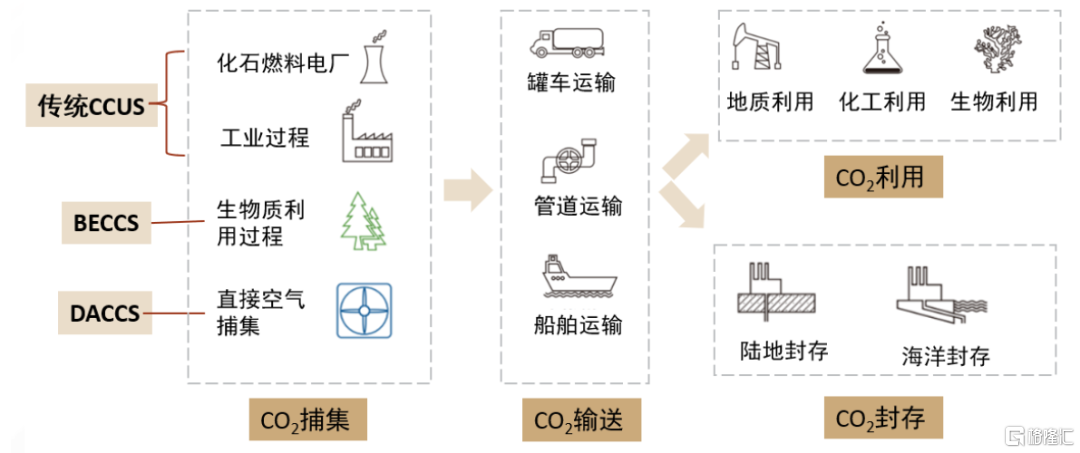

CCUS:CCUS指碳捕集、封存及再利用技術,是指將CO2從工業過程、能源利用或大氣中分離出來,直接加以利用或注入地層以實現CO2永久減排,CCUS 與新能源耦合的負排放技術是實現碳中和目標的重要技術保障。

碳捕集利用與封存需要有適當的地質條件,例如靠近進入衰退期的油田、鹽水層等。在我國環渤海地區(東北、津冀、山東),集中化的鋼廠供應了全國超過40%的鋼鐵產量,同時還存在其他高碳排放強度的工業,如火電、油氣、水泥等。環渤海地區有望實現碳捕集利用與封存規模化基礎設施建設,攤薄資本支出成本(如管道等)。

圖表:CCUS技術環節

資料來源:中國21世紀議程管理中心(2021),中金公司研究部

“雙碳”背景下,鋼鐵行業格局或迎加速變革

23年4月25日,歐盟理事會通過歐盟碳關税方案(CBAM)[14],CBAM將於23年10月1日起開始實施,23-25年過渡期內僅需申報產品碳排放量,26年起正式徵收碳關税,免碳配額逐年減少,對出口相對多的板材企業影響較大。與此同時,23年6月底國內召開鋼鐵行業納入全國碳市場專項研究第二次工作會議[15],鋼鐵行業納入碳市場進入倒計時。隨引導機制出台,行業格局或迎加速變革。

我國鋼鐵出口競爭力或減弱。鋼材出口的價格/成本優勢與出口量正相關,2022年國內鋼材出口歐盟營收佔出口總營收比重為7.98%。從全球範圍來看,我國碳排放強度處於中游水平,我們認為,CBAM的引入或將弱化我國鋼材出口向歐盟的成本優勢。以2022年上市公司碳排放與出口歐洲產量為基準,按照歐盟CBAM免碳配額變化及歐盟鍊鋼噸碳排為標準測算,2025我國上市鋼企出口鋼鐵總碳邊境税為0.37億美元,噸鋼碳邊境税均值為22.74美元/噸,噸鋼碳邊境税佔2022年噸鋼出口價格的2.44%。展望2030/2034年,隨着碳排放標準值、免碳配額不斷下降,我們測算我國總體鋼鐵碳邊境税將達到1.66/3.06億美元,噸碳邊境税102.39/188.43美元,佔2022年噸鋼出口價格的10.99/20.23%,對出口價格影響較大。

板材企業需積極應對。隨着免碳配額逐步下降,我們測算,2025/2030/2034年上市鋼企噸鋼碳邊境税佔出口鋼材平均價格佔比分別為2.44/10.99/20.23%。由於板材企業出口量大且噸鋼碳排較高,碳邊境税對其影響相對更大。

行業盈利承壓驅動積極減碳,綠色冶煉或成行業核心競爭力

行業盈利或承壓,驅動行業積極減碳。受CBAM影響,國內鋼企出口成本上升,出口盈利或將萎縮。國內碳交易市場方面,若按照噸鋼碳排放計算免碳配額,根據22年數據,若碳價為130元/噸,免碳配額位於行業噸鋼碳排前30%位置,根據基準線法計算得22年鋼鐵企業買賣碳配額總體虧損110.36億元,佔行業淨利潤18.66%。若按照每萬元營收碳排放計算免碳配額,根據22年數據,若碳價為130元/噸,免碳配額位於每萬元營收碳排30%位置,根據基準線法計算得22年鋼鐵企業買賣碳配額總體虧損81.68億元,佔行業淨利潤13.32%。我們認為,以行業上市鋼企碳排前30%為基準,兩種情形下行業均需要向政府買入額外碳配額,鋼鐵行業總體盈利將出現下滑,我們認為其對行業盈利的影響不可忽視,將驅動行業積極減碳。

綠色冶煉能力將成為未來鋼企核心競爭優勢。隨着全球降碳行動推進,綠色冶煉能力將更直接地影響鋼廠成本競爭力及盈利能力,我們認為其對行業格局及鋼廠競爭優勢的影響深遠,在減碳技術及設備上處於行業前列的行業龍頭競爭優勢將逐步強化。

行業分化整合加速,長材鋼企/產品結構佔優的板材龍頭有望受益

碳市場有望加速行業分化、出清與兼併整合。目前中國七大碳市場平均噸碳價格超過58元,按照目前碳市場碳價,對於處於成本曲線較高位置的鋼企難以承受。我們認為,未來節能減排能力差、效率低下的鋼廠面臨高昂環保成本及產量上較大約束的雙重打擊,將難以通過大額的資本開支升級環保設備,或逐漸退出市場。而碳排低的鋼企則憑藉自身的成本及綠色製造優勢不斷擴張市場份額,持續提升自身行業定價權及上下游議價權,盈利能力進一步提升。

圖表:中國七大碳市場單噸交易價格較高

資料來源:iFinD,中金公司研究部

噸鋼碳排放口徑:板材與長材企業成本進一步分化,行業成本曲線陡峭化。假設我國強制市場免碳配額位於上市鋼企噸鋼排放量前30%位置,初始碳配額內的碳排放全部免費,根據國內上市鋼企噸鋼總碳排計算出免碳配額為1.61tCO2e/t。我們根據22年噸鋼碳排放值測算,板材企業與長材企業的成本將進一步分化,長材企業有望通過出售碳配額降低噸鋼成本,板材企業噸鋼成本則受購買碳配額影響升高。行業成本曲線陡峭化,將使均衡價格長期高於平均價格,邊際供給難以放量,噸鋼碳排較低的長材企業有望通過出售碳配額獲得盈利增量,其成本優勢進一步凸顯。

每萬元營收碳排口徑:“馬太效應”凸顯,國內鋼企整合提速。目前來看,國內鋼企每萬元營收碳排水平差異較大,碳交易背景下,行業成本曲線趨向扁平化,板材龍頭由於產品結構高端、產品單價高,盈利優勢進一步凸顯。另一方面,行業盈利加速分化,將倒逼同質化品種退出市場,行業出清及兼併整合有望提速,馬太效應將進一步顯現。高碳排長材企業盈利不足以覆蓋高昂碳税;龍頭板材企業碳排較低,且綠色研發投入高,有望通過出售碳配額實現盈利。鋼企間盈虧差距拉大的同時,高碳排鋼企出清提速,行業集中度進一步提升。

水泥:潛在碳市場廣闊,有望推動供給側新一輪變革

行業碳市場規模較大,長期維度減碳需求依然客觀存在

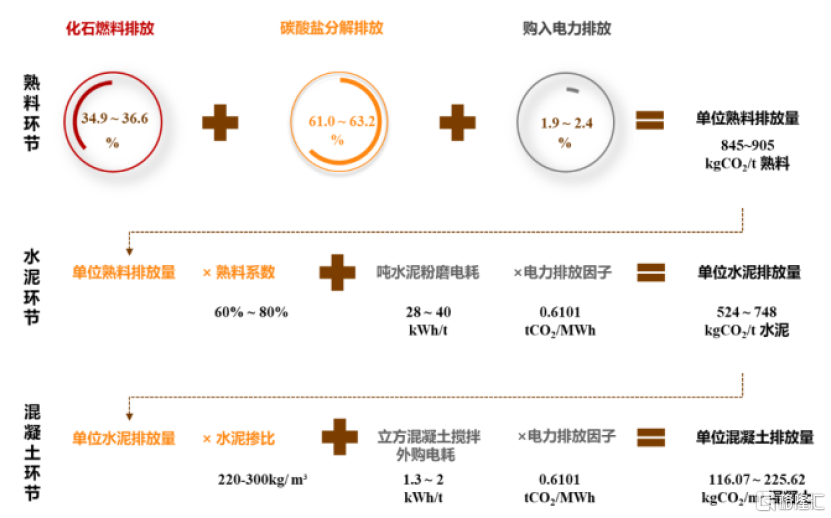

水泥行業潛在碳市場規模較大。水泥為重要的建築基礎材料,2013-2022年我國平均水泥產量為23.5億噸,耗用量較大。由於生產工藝的特性,水泥生產過程涉及較高的碳排放,在建材行業中居於首位,在八大行業中僅次於電力和鋼鐵。根據生態環境部2023年發佈的《2022水泥行業綠色發展水平評估報吿》,2021年我國1080家水泥熟料企業(佔比約92.4%)經核查的二氧化碳排放量為13.43億噸,對應噸熟料二氧化碳排放0.846噸。

行業減碳技術多樣,行業具備一定降碳潛力

水泥生產中主要產生碳排放的環節在熟料工序,也存在部分電力產生的間接排放。水泥生產過程中的碳排放主要由熟料環節的化石燃料燃燒排放、碳酸鹽分解排放、電力排放以及水泥環節中的水泥粉磨工序構成,根據華新水泥2021年8月公吿的《低碳發展白皮書》,噸水泥生產的碳排放量均值在636kg左右。

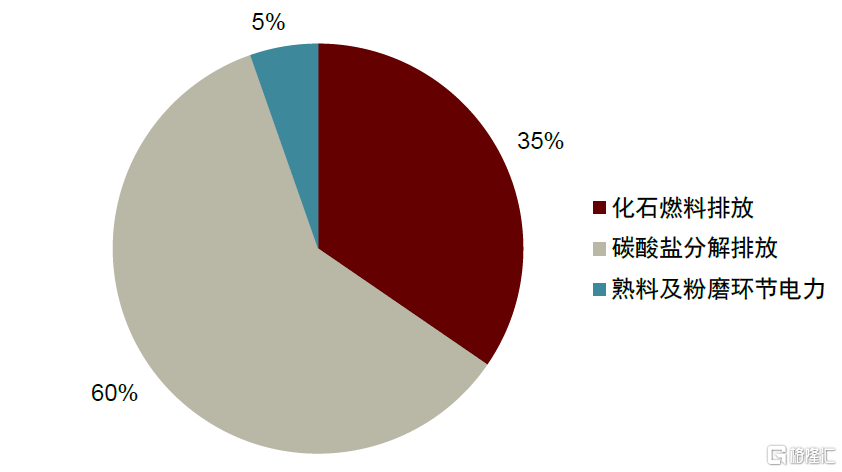

大部分碳排放為剛性釋放,動態調節空間低。水泥全生產流程的碳排放結構中,佔比最大的是碳酸鹽分解對應排放(約佔60%),因涉及水泥生產的主要反應過程難以降低,但可以通過降低熟料係數(提高脱硫石膏、電爐渣等物質的摻量)減少;其次是化石燃料對應排放(約佔35%),可通過燃料替代達到一定程度降低;其餘是電耗對應排放(約佔5%),為間接排放,可通過餘熱發電、電能非碳化等手段一定程度降低。

圖表:水泥生產環節碳排放結構

資料來源:華新水泥《低碳發展白皮書》(2021年8月),中金公司研究部

圖表:水泥生產環節碳排放產生流程

資料來源:華新水泥《低碳發展白皮書》(2021年8月),中金公司研究部

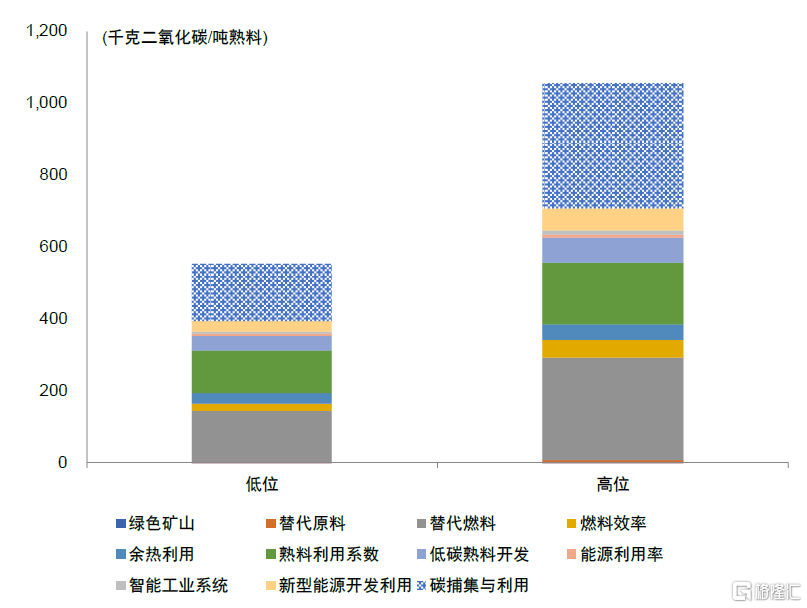

除兜底的碳捕捉技術(固碳)以外,當前水泥行業減碳方向主要為技改、電能非碳化和替代原/燃料。1)技改:通過深度技改優化現有產線的生產工藝技術、裝備性能和資源集約利用能力,可幫助減少碳排放,同時,產線通過配套餘熱發電能夠使得水泥的電耗下降約1/3,間接降低碳排放。2)電能非碳化:目前水泥行業所用電力以火電為主,若火電逐步被非碳能源替代,或水泥企業自身加大力度建設光伏等綠電,則水泥行業使用的電能有望逐步非碳化,可減少電能環節的碳排放。3)替代原/燃料:適當使用脱硫石膏、電爐渣等低碳排放的替代原材料,能夠邊際降低石灰石分解帶來的碳排放;使用RDF替代燃料(如高熱值固廢)也可一定程度降低生產煤耗,以降低燃煤碳排放。

圖表:水泥減碳主要技術路徑

資料來源:華新水泥《低碳發展白皮書》(2021年8月),中金公司研究部

圖表:水泥工業碳減排技術及潛力[16]

注:熟料利用係數的單位為千克二氧化碳/噸水泥資料來源:華新水泥《低碳發展白皮書》(2021年8月),中金公司研究部

通過技改、替代原/燃料及電能非碳化等手段,行業具備一定降碳潛力。根據華新水泥2021年8月公吿的《低碳發展白皮書》所做梳理,除去兜底的碳捕捉(固碳,作為碳中和要求下的餘量消納),噸熟料碳減排的潛力在309kg-707kg之間,其中效果最為明顯的手段主要包括替代燃料、熟料利用係數、低碳熟料和新型能源。

碳交易引入有望重塑行業格局,帶來新一輪供給側變革

行業總量維度,碳交易實質性影響需搭配為低免費配額+高碳價。我們假設2024年水泥全行業納入全國性碳交易,由於當前免費配額方法論仍未確定,我們假定配額核算方法為歷史三年的產量作為基數,以23.6、21.2及20.0億噸計算,配額計算基數為21.6億噸,對應碳排放量基數為13.7億噸。分三種需求降幅討論:以中性情況為例,假設2024年需求降幅為3%,對應19.4億噸需求,對於80%和85%的免費配額比例,分別有1.35億噸、0.66億噸碳指標缺口(對應2.12億噸、1.04億噸水泥產出),該範圍內的增量產出方需要負擔額外碳成本;對於90%的免費配額比例則無缺口,預計不會對行業成本端產生實質性影響。據此,我們認為在較為嚴格的免費配額比例下,行業的碳指標缺口可能在0.66-1.35億噸,潛在可能有百億級人民幣的市場交易需求。

圖表:碳交易引入後不同場景的假設

注:靜態推演,不考慮全行業潛在的減碳幅度 資料來源:國家統計局,生態環境部《2022水泥行業綠色發展水平評估報吿》(2023年7月),華新水泥《低碳發展白皮書》(2021年8月),中金公司研究部

碳交易的引入或將使得頭部企業明顯受益。我們認為行業引入碳交易帶來的影響總體是不對稱的,對於頭部大企業而言,受益或將更為突出。

1)近兩年行業競爭激烈,需求疲軟疊加價格低位,大企業具備更強的盈利安全墊。我們認為近兩年由於需求下行壓力較大,錯峯生產對供需面帶來的緩衝已較為有限,行業亦面臨供需矛盾突出的價格競爭,2022-2023年行業盈利整體明顯下滑。目前多數區域水泥價格已處於過去10年維度的窪地水平,較多產線處於盈虧平衡甚至虧損狀態,而大企業由於較好的成本管控和管理能力,以及大體量帶來的成本費用攤薄,較小企業仍具備一定成本優勢,可能保有一定的盈利安全墊,能夠更好地應對碳交易落地帶來的增量成本。而小企業盈虧平衡點較高,在行業整體縮量的背景下,沒有成本優勢的產線在未來會越來越難以盈利。

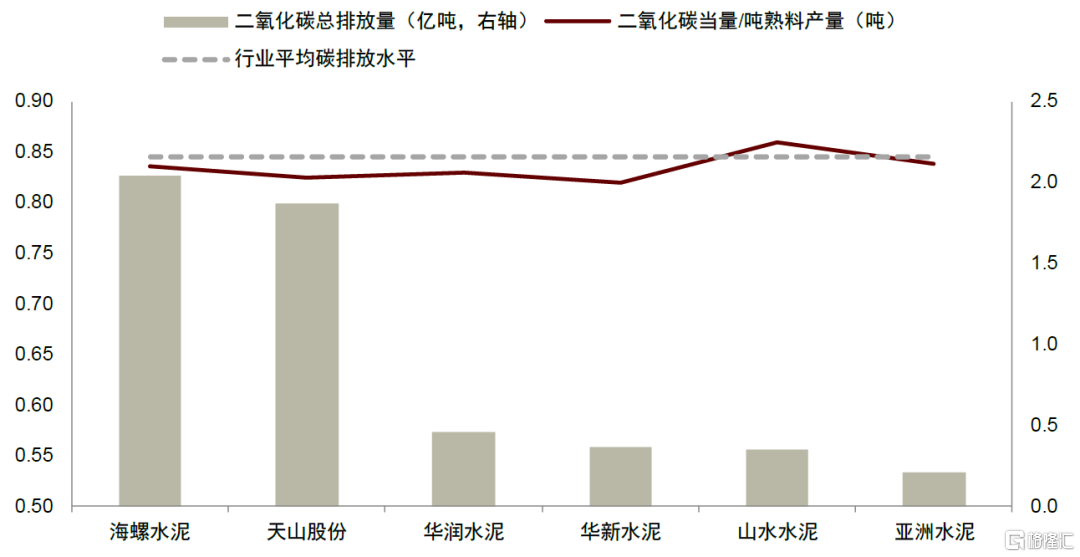

2)頭部企業減碳投入較多,碳排放指標大多優於行業平均。根據公司2022年ESG報吿披露,部分行業頭部企業的碳排放水平控制較好,我們認為在控碳減碳方面的優勢在碳交易最終引入落地時都有望轉化為頭部公司的優勢甚至是正向碳資產。

3)碳減排潛在要求大量技改投入,小企業不具備資金實力。行業內大部分小企業產線相對老舊,過去行業高景氣階段盈利豐厚,並沒有動力投入長期資金支持技改增效,近年行業效益整體下滑,中小企業面臨虧損壓力,亦較難做更多資本開支投入減碳技改,無力應對增量的碳成本或者是潛在的壓減產出的要求;而業內大企業普遍重視環保和低碳生產,過去有持續的技改投入,未來增量投入的餘地也較大。

圖表:部分水泥企業碳排放水平(2022年口徑)VS.行業平均

注:行業平均為2021年經核查數,考慮到1年維度減碳幅度有限,因此仍可參考比較 資料來源:各公司ESG報吿,生態環境部《2022水泥行業綠色發展水平評估報吿》(2023年7月),中金公司研究部

有色:碳市場規模國內佔比約5%,電力非碳化是行業碳中和關鍵

行業碳市場規模較大,國內鋁需求規模仍有提升空間

國內有色行業二氧化碳排放總量達6.6億噸,其中鋁行業排放佔比高達65%。根據中國有色協會測算,2020年我國有色金屬行業二氧化碳總排放量約6.6億噸,佔全國總排放量的4.7%。從產業鏈不同環節看,有色金屬冶煉行業二氧化碳排放量5.88億噸,佔有色金屬行業總排放量的89%;礦山採選和壓延加工業碳排放量分別佔全行業總排放量的1%和10%。從不同金屬品類看,原鋁碳總排放量4.30億噸,佔有色金屬全行業的65%;鎳、鋅、銅、鉛行業的碳排放量佔比則分別為6%、5%、4%、2%。

2022年,根據國家統計局產量數據,我們測算國內有色基本金屬鋁/鎳/鋅/銅/鉛五大行業中,碳排放量分別為4.62/0.35/0.35/0.30/0.14億噸,鋁行業佔比高達80.2%,為有色行業碳排放主要來源之一。鋁行業內部,我們測算電解鋁生產過程中主要電力能耗碳排放為3.86億噸。鋁行業整體電力二氧化碳比例為73%,非電二氧化碳比例為27%。鋁行業是有色金屬行業碳排放第一大户,有色行業實現碳達峯,最關鍵的是鋁行業碳達峯,進一步特別關鍵的是電解鋁環節率先實現達標。國內自2017年開展電解鋁行業供給側改革之後,不再審批新增電解鋁產能,實現了源頭上的碳增量控制。

新興產業需求仍在加速,預計國內鋁需求規模仍有提升空間。鋁是用途最為廣泛的有色金屬,電解鋁作為初級材料,可進一步加工為鋁製品,並最終被廣泛應用於房屋建築、電網電力、耐用消費等傳統領域,以及新能源汽車、風電光伏等新興產業。隨着全球宏觀經濟逐步回暖,地產電力等行業能夠對鋁產品的需求形成底部支撐,而在全球能源革命大背景下,鋁行業也將受益於新能源汽車加速放量,風電光伏投資高速推進需求增長,我們預計下游市場有望在未來產生更大的需求。根據中國工程院數據,2020年我國人均用鋁量為29.1kg,同期美國、日本人均用鋁量分別為35kg、33kg,2022年我國人均用鋁量上升至30.2kg,我們認為該數值有望繼續保持平穩增長,預計2030年將達到32kg,對應鋁消費總量為4480萬噸,市場增量空間可觀。

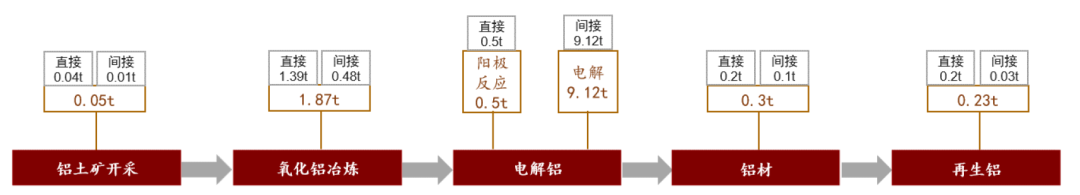

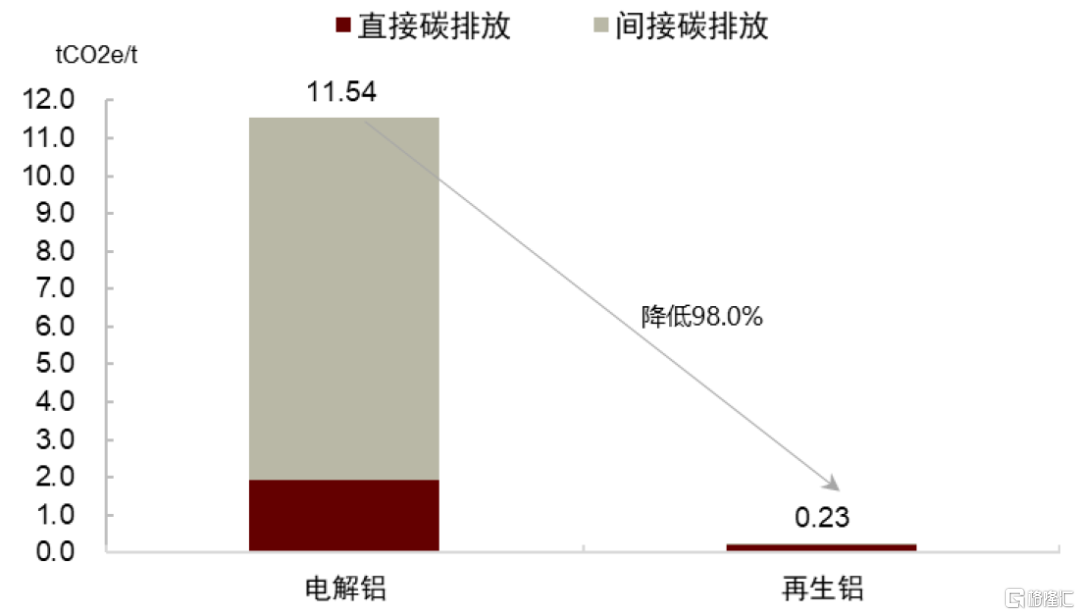

鋁行業碳足跡主要集中在電解鋁環節。鋁錠生產過程可分為鋁土礦開採、氧化鋁冶煉、電解鋁三大部分,若繼續向下遊拓展,則還可延申出鋁材加工和廢鋁回收再生。根據IAI和SMM的數據,2022年我國原鋁單位碳排放為11.49噸,其中有9.62噸來自電解鋁環節,佔比達83.7%,而後的鋁材加工環節,產品單位碳排放僅為0.3噸,回收利用廢鋁的單位碳排放僅為0.23噸,故電解環節是鋁產業鏈中温室氣體的主要來源。

電解工藝耗能佔比高,碳排放主要以間接形式產生。碳足跡可分為直接碳排放(能源燃燒或原料參與化學反應時排出)和間接碳排放(化石能源轉化為電能時產生)。除電解外,其他環節的碳排放均以直接形式為主,但由於電解能耗佔比較高,傳統的原鋁生產模式下碳排放仍大部分來自化石能源轉化為電能的過程,從氧化鋁冶煉到電解鋁,兩大核心環節共產生直接碳排放1.89t,間接碳排放9.60t。碳足跡在各環節的分佈情況、各環節的主要排放形式,能夠為鋁行業實現降碳提供思路。

圖表:2022年我國鋁產業鏈各環節碳排放

資料來源:IAI,SMM,國家能源局,中金公司研究部

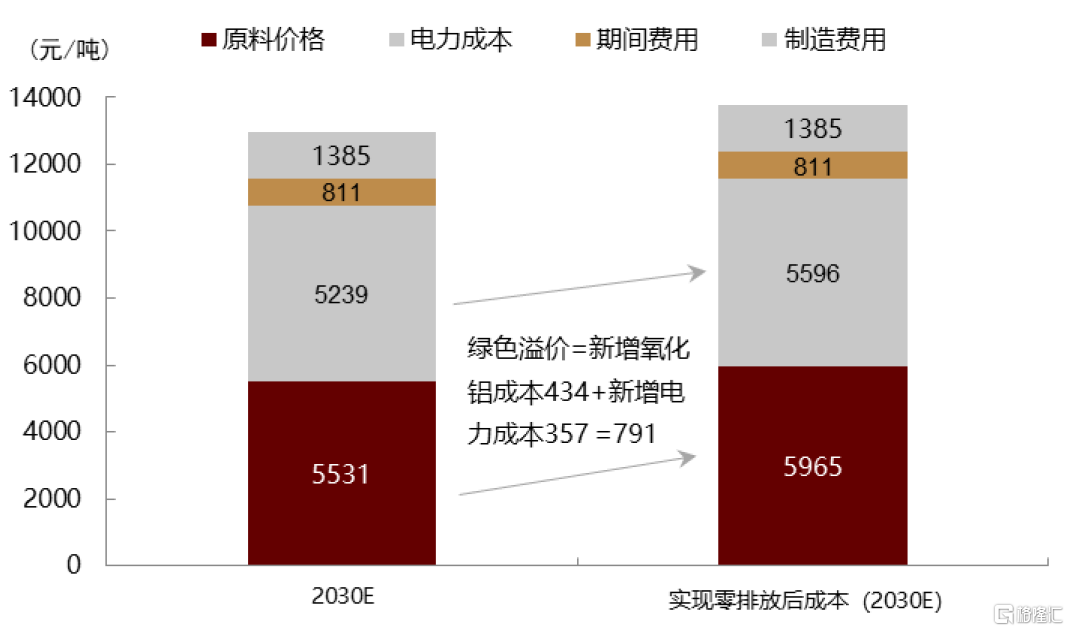

電解鋁行業碳排放足跡較高,實現零排放兩大手段分別是綠色電力和碳捕捉技術(CCUS),而當前時間節點綠色溢價處於較高水平,難以快速推進。在測算方法上,各項成本我們採取當年均價,同時假設噸鋁耗電13500度不變,電解鋁企業的自備電比例為60%,主要變量為度電成本(完全碳中和下采取計算時間節點加權平均綠電價格),氧化鋁及電解槽陽極的非電碳排放通過碳捕捉技術中和。根據我們測算,在2022年實現零排放的綠色溢價約為4,013元/噸鋁,成本溢價比例21.9%,行業當年總綠色溢價為1,899億元。從目前來看,整體溢價水平仍然較高,主要原因在於:1)碳捕捉技術當前尚不成熟,二氧化碳的捕集、運輸、封存合計成本約450元/噸,仍處於較高水平;2)目前行業自備電廠比例比較高,且大部分基於火力發電,行業平均電力成本保持約0.45元/度,如果轉化為綠電則需要額外考慮約0.03元/度的綠電溢價和約0.2元/度的輸配電成本。

當前時間節點來看,電解鋁行業短期難以承受全部內部化的碳中和成本。根據我們對電解鋁行業盈利的測算,近10年/5年/2年電解鋁行業平均單噸淨利約在1,003/1,222/2,071元/噸。即使2023年以來煤炭和預焙陽極價格下降,行業相對處於高利潤狀態,淨利潤也僅接近3,300元/噸,尚不能完全覆蓋綠色溢價成本,故我們認為4,013元/噸的綠色溢價已經大大超過行業利潤承受能力。

技術進步疊加綠色能源持續擴張,預計碳捕捉技術與清潔電力的成本將有所降低,緩解綠色溢價壓力。近年來我國CCUS及風電光伏等綠色投資不斷增加,預計項目建成後將逐步減少碳捕捉技術和綠色電力的單位成本。若考慮綠電轉化成本,我們估算2022年/2030年電解鋁行業單噸綠色溢價分別為4,013/791元/噸,對應同期成本增加21.9%/6.1%。若不考慮綠電轉化成本,綠色溢價只包括直接排放部分,即氧化鋁端和電解槽陽極端需要付出的碳捕捉成本,我們估算2022年/2030年電解鋁行業單噸綠色溢價分別為851/385元/噸,對應同期成本增加4.6%/3.3%,溢價比例較低,可見電解鋁行業溢價負擔主要集中在電力轉化方面。

圖表:2030E電解鋁行業單噸綠色溢價

資料來源:Woodmac,McKinsey & Company,公司公吿,中國質量認證中心《中國電解鋁生產企業温室氣體排放核算方法與報吿指南解析》(2016年5月),中金公司研究部

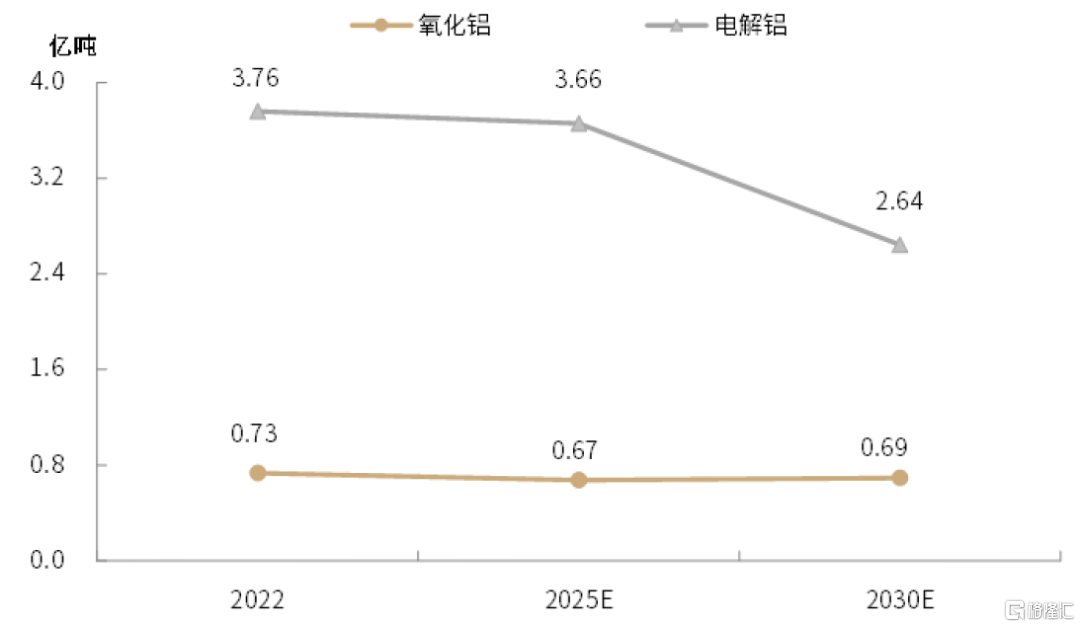

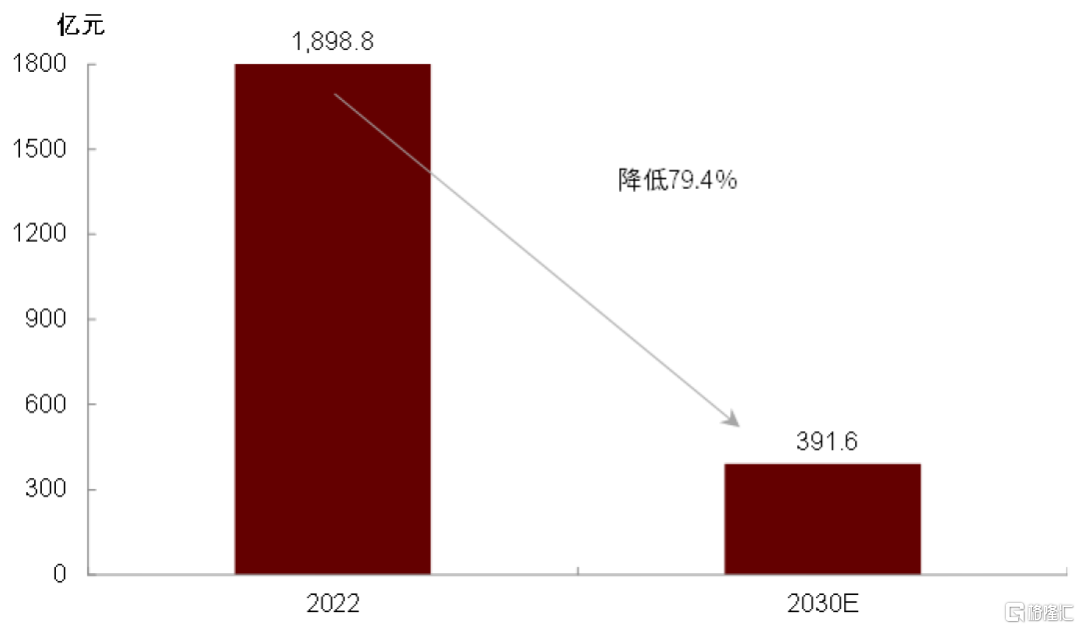

受益於工藝技術革新+綠色溢價降低,碳市場規模有望得以控制,行業碳中和難度減小。我們認為隨着生產技術不斷精進,行業的碳排放足跡將得到控制,2030年噸鋁碳排放有望分別降至6.74噸,使得在鋁消費量提高的背景下,2030年碳排放總量為3.34億噸,較2022年下降25.7%。隨着碳排放總量有所縮減,疊加綠色溢價逐步走低,鋁行業基於自身調控實現碳中和的可能性持續增加,我們測算2030年鋁行業綠色溢價將為391.6億元,屆時碳中和成本已相對容易被行業消納。

圖表:鋁行業碳排放規模

資料來源:SMM,《我國關鍵礦產及其材料產業供應鏈高質量發展戰略研究》_幹勇等(2022),中金公司研究部

圖表:鋁行業碳市場規模

資料來源:SMM,《我國關鍵礦產及其材料產業供應鏈高質量發展戰略研究》_幹勇等(2022),McKinsey & Company,中金公司研究部

鋁行業盈利波動大,且地區產能分佈不均,碳交易是較為理想的減排機制。對於鋁行業,我們認為在目前可行的減排引導措施中,相較於直接繳納碳税,碳交易是更加靈活的選擇。主要原因在於:1)氧化鋁和電解鋁行業盈利波動較大,如近5年氧化鋁/電解鋁環節的單噸盈利為454/1,222元;近2年為262/2,071元;近1年為160/1,392元,政府想要在保留鋁行業合理盈利空間的同時,控制其碳排放規模,需要對碳價進行及時調整,顯然剛性碳税較難滿足這一要求,而基於市場定價的碳交易相對更具彈性,更加市場化;2)受電力和運輸成本影響,我國電解鋁產能主要分佈在山東、內蒙古、新疆、雲南四省,且多集中在頭部鋁企,如果想要通過碳税合理把控電解鋁行業的碳排放規模,政府需要對中央到地方、地方到企業的兩次分配都做到精確測算,若採取碳交易機制,即使出現初始配額髮放不均的情況,配額富餘的地區或企業,也能夠通過交易體系將指標轉移,行業始終能保持排放額度的總量。

初始配額的發放量及發放價格是調控行業碳規模的關鍵。參考國內外已有碳交易體系,其均可分為一級碳市場(碳配額的初始發放)和二級碳市場(已發放配額的流通交易),其中初始發放主要是地區政府面向當地企業,此時又涉及配額的發放量和發放價格。對於每家企業獲得的初始配額量,通常會根據其所屬行業對應採用基準線法、歷史強度法、歷史排放法等測算,對於初始配額的價格,目前國內各交易所以免費發放為主,而海外通常採取免費發放+拍賣定價的模式,且免費配額比例會逐年下調。

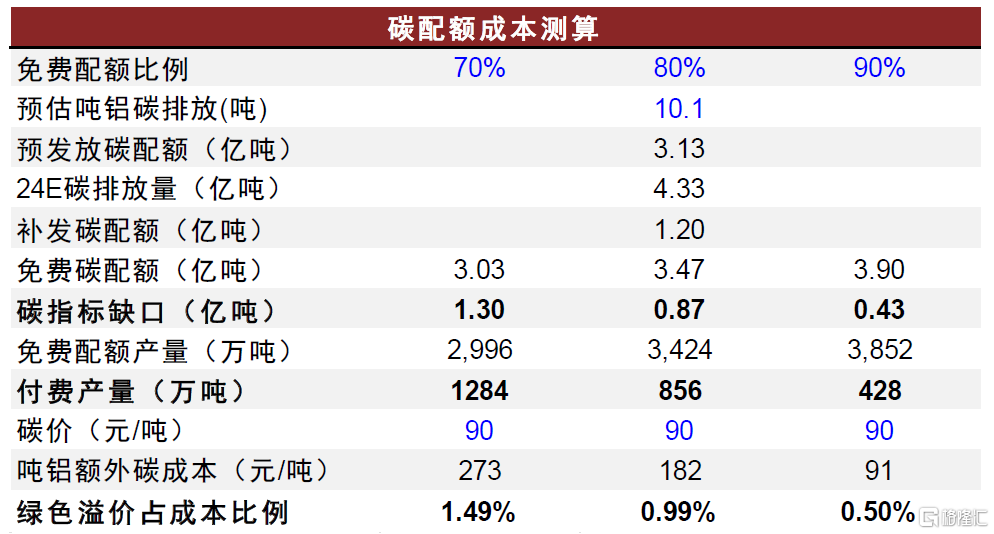

碳配額多退少補規則下,電解鋁產量不會對單位綠色溢價產生影響,變量關鍵在於免費配額比例及實際噸鋁碳排放。當前我國全國性的碳交易市場僅包含火力發電行業,若後續電解鋁行業也被納入考核,根據政策管控力度,分別設置70%/80%/90%的免費配額佔比,並設定收費碳配額價格為90元/噸。對標全國碳市場針對火電行業的配額規則,預發放配額=上一年度電解鋁行業碳排放量*70%,補發碳配額=(行業實際產量-行業預估產量)*預估噸鋁碳排放。我們預計2023年電解鋁產量為4145萬噸、噸鋁碳排放為10.8噸,2024年電解鋁產量為4280萬噸、噸鋁碳排放為10.1噸,且預估噸鋁碳排放也為10.1噸。由此在70%/80%/90%免費配額比例下,行業將分別有1.30/0.87/0.43億噸碳指標缺口(對應1284/856/428萬噸電解鋁產量),綠色溢價將佔噸鋁生產成本的1.49%/0.99%/0.50%。我們認為,若把控好碳交易免費配額的下降節奏,就能夠在不對鋁行業產生過激綠色溢價的同時,通過各主體在邊際排放成本上的差異實現最優資源配置,矯正鋁行業的環境負外部性,並不斷激勵鋁企參與到減排及綠色投資活動中。

圖表:電解鋁碳交易引入後不同免費配額場景

資料來源:國家統計局,SMM,中金公司研究部

行業納入碳交易體系,利好綠電比例高,再生鋁產能大的企業

鋁行業納入碳交易體系,利好綠電比例高,再生鋁產能大的企業。碳交易為量化鋁企的低碳優勢提供了市場途徑,單位碳排放較低的企業可通過出售盈餘碳配額或CCER,獲得此前未有的綠色收益。因此,綠電佔比高、再生鋁產能多的企業有望從中受益,當前已有眾多電解鋁與鋁加工企業着手佈局節能轉型。

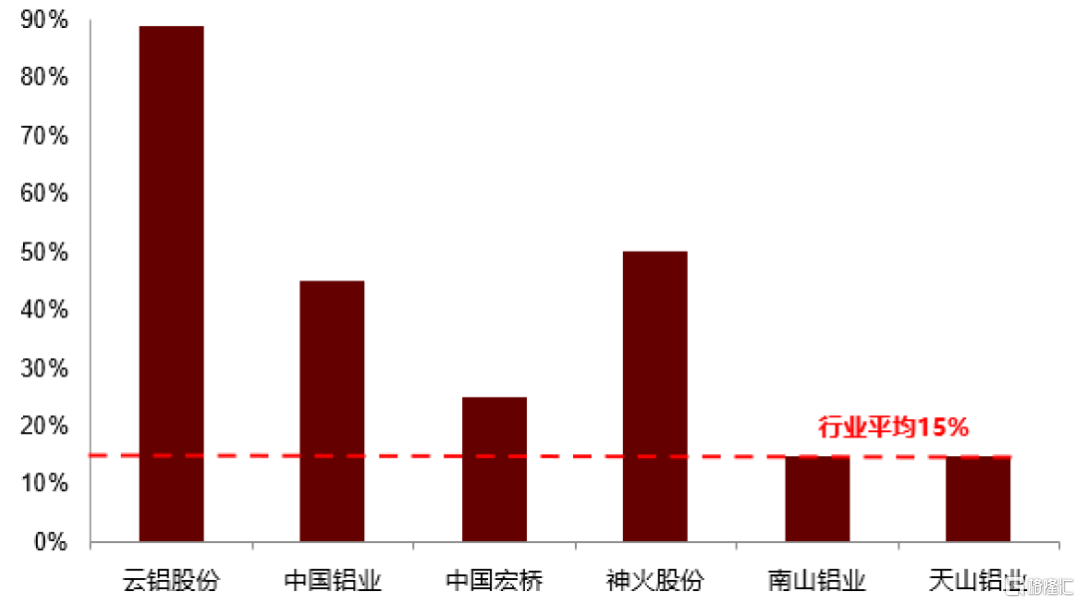

電解鋁企業:研發節能技術和設備為主要抓手,同時擴增綠電比例。國內電解鋁上市公司均在參與清潔轉型進程,經歷此前產能置換等政策的調控,大型電解鋁企業綠電比例相對較高;其他電解鋁企業則更多在技術或設備方面積累優勢並已取得成效。展望未來,多數鋁企將研發節能技術和設備作為了主要抓手。

再生鋁企業:再生鋁降碳效果優越,行業迎來擴產潮。再生鋁具備先天降碳優勢,據IAI統計,2018年全球再生鋁單位碳排放僅為0.23噸,而再生鋁的碳排放量很大程度只與廢料的新舊程度有關,同等產量下再生鋁排碳顯著優於原鋁。再生鋁的清潔優勢吸引眾多鋁加工企業佈局,在碳中和推進的背景下,可與下游企業建立的更深度合作關係,相對於電解鋁企業也更容易開展鋁產品回收利用。僅統計A股主要上市公司,2022年鋁加工企業的再生鋁用量為347.6萬噸,合計再生鋁遠期規劃產能達到797.1萬噸。

圖表:電解鋁上市公司綠電比例

資料來源:公司公吿,中金公司研究部

圖表:電解鋁與再生鋁單位碳排放對比

資料來源:IAI,SMM,國家能源局,中金公司研究部

化工:先進能效、低碳技術有望長足發展

化工煤炭與石腦油替代壓力大,主要源於化學品合成能耗需求與固定碳排。化學品合成中石腦油及煤炭消費量較高,後者即是主要合成原料之一,也是主要能源提供之一。一般化學品製造過程中主要涉及兩部分碳排放:1)能耗排放,包括設備運轉需求的電力投入以及維持產品生產環境的蒸汽投入,2)反應碳排放,以合成氨(煤基)生產為例,在第一步煤制氣過程中,理論上一分子碳與一分子水可形成一分子一氧化碳與一分子氫氣,但是實際過程中碳轉化效率不能達到100%,必有部分二氧化碳排放。由此可見,直接以煤或者石油作為燃料以及化學品生產過程中能耗排放的部分可通過其他清潔能源來替代,但以煤或者石油作為原料生產化學品涉及反應原理的部分排放則難以替代。且隨着經濟社會的發展,化工品的需求仍將繼續擴大。

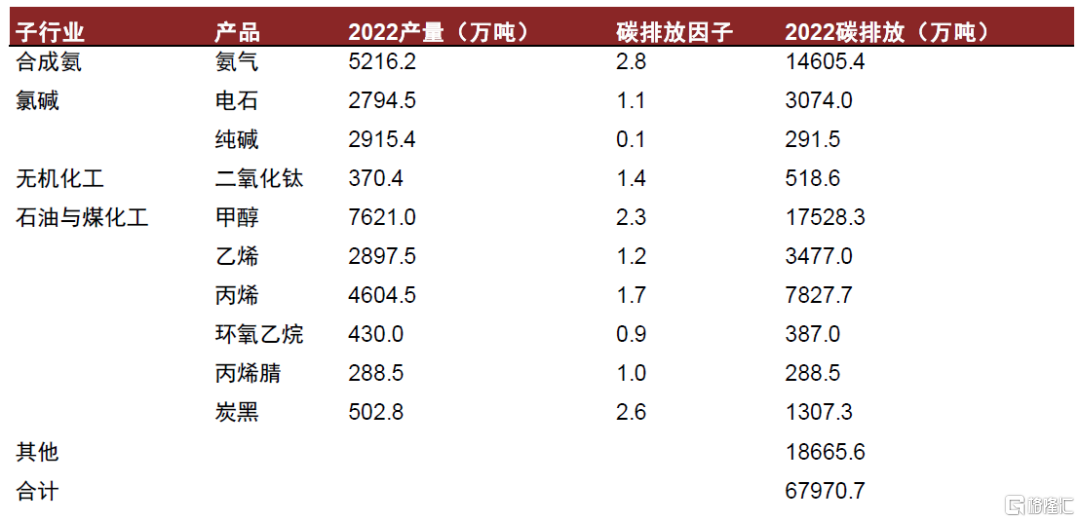

圖表:2022年化工碳排放估算

資料來源:卓創資訊,IPCC國家温室氣體清單指南(2006),中金公司研究部

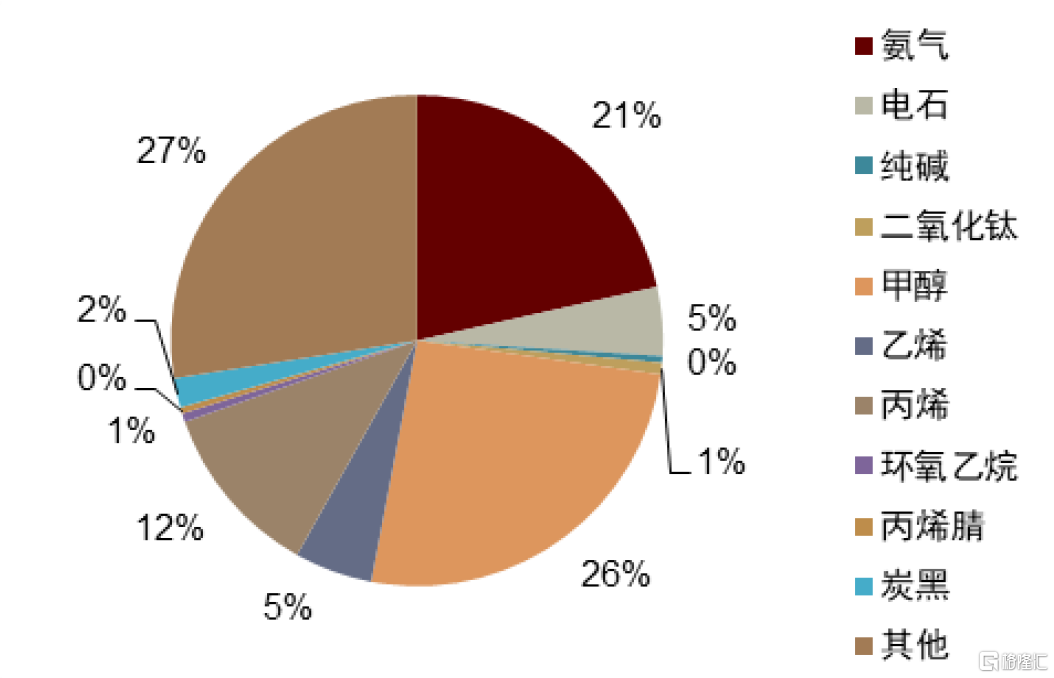

圖表:2022年重要化工產品碳排放佔比

資料來源:卓創資訊,IPCC國家温室氣體清單指南(2006),中金公司研究部

2022年化工行業碳排放約為6.8億噸。我們選取了化工行業中碳排放最多的子行業:合成氨、氯鹼、煤化工等,按照2006年IPCC國家温室氣體清單指南中的方法進行估算,計算得到2022年化工行業碳排放量約為6.8億噸,其中甲醇、合成氨、乙烯以及丙烯等子行業重要產品合計碳排放佔比64%。

多技術手段並舉,實現石化化工行業零碳甚至是負碳。石化化工行業由於覆蓋面廣,子行業眾多,其碳中和路徑也趨於多樣化:如1)電力及能耗需求導致的碳排放可以通過外購零碳電力解決;2)電石主要用於下游PVC(需求佔比達84%)等生產,在未來乙烯法亦或成為主流,相應電石產品需求大幅下降甚至為0,即可完成碳中和;3)CCS技術是重要補充,固定碳排放特別是煤化工大量碳排放當前技術下只能通過碳捕捉實現;4)從原料角度考慮,生物質是非常優質的零碳替代原料;5)甲醇、烯烴等產品可通過二氧化碳與氫氣直接合成轉化,實現過程負碳,全流程零碳;6)節能減排,通過提高系統熱效率或者反應效率等手段提高單噸產品原料與能耗消耗。這裏我們僅簡單對後四種路徑進行討論:

► CCS技術:對於我國煤炭主導下的能源體系來講,在未來實現低碳排放目標的實現路徑中,CCS具備技術上的可塑性、操作環節的靈活性、碳回收空間拓展的持續性,是構建我國兼具韌性和彈性的能源系統的關鍵。

► 零碳生物質原料替代:生物質原料大多可再生,來源廣泛,資源利用潛力較大,2022年我國生物質總儲量摺合標準煤為4.6億噸(不同的研究數值差異較大,但是基本均在4億噸標準煤以上,目前已利用資源摺合標準煤僅有0.22億噸);

結合成本、技術等因素,我們看好生物質(合成生物學)在能源及石化化工領域的發展:

• 能源領域:1)生物燃料,包括生物柴油、生物乙醇等。其中,生物乙醇是以玉米/木薯/纖維素等作物為原料發酵生產乙醇,我國玉米木薯等種植面積不高,上游資源稀缺,我們認為未來大力發展纖維素乙醇是更加環保也是更符合國情的方向。2)生物天然氣。考慮我國實情,目前生物質氣化產業主要有氣化發電和農村氣化供氣。據智研諮詢,截至2022年,國內生物天然氣行業年產能在3億立方米,而國家能源局《關於促進生物天然氣產業化發展的指導意見》指出建議2030年生物天然氣超過200億立方米,發展空間較大。

• 化工合成領域:從整體碳循環過程來看,通過生物的方法固定並轉化CO2是最環境友好的利用方式。我們認為基於生物基CO2的利用未來發展空間較大,由生物質分解制備甲烷/氫氣,經由甲醇構成碳一化工的重要核心,且木質素分解可合成芳烴單體,這為大範圍替代石化產品提供了更多的可能性。同時,在生物質利用相關技術尚難以形成規劃化時,成本依舊較高,中短期我們認為其在高價值聚合物等產品中的應用更值得關注,如以烷烴為原料合成長鏈二元酸,從而合成PA56產品。

► 以二氧化碳與氫氣為核心的“碳一化工”合成路徑:通過“綠氫”+二氧化碳合成甲醇/合成氣,以碳一化工為核心,實現對當前技術的完全替代,如通過電解水制氫氣+二氧化碳直接合成烯烴,替代現在的丙烷重整或者其他烷烴重整工藝,不僅可以實現碳的零排放,也可以消耗大量二氧化碳,加速石化化工行業碳中和進程;

► 節能減排:通過技術改進,加強原料利用效率,降低能耗,實現反應碳排放與能源碳排放雙減少。在化學品製備過程中,技術進步對產品節能減排的效用非常之大,常用方法有:1)新工藝研發包括提升反應催化劑活性,降低反應環境嚴苛要求等;2)引入變頻生產設備等新設備;3)加強熱網絡建設,提升熱量回收利用效率。

引入碳交易機制下,先進能效、碳捕捉與封存、低二氧化碳排放技術等有望獲長足發展

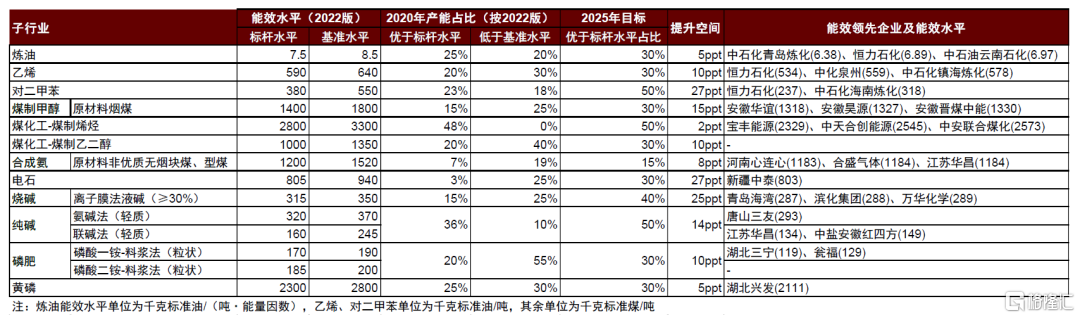

引入碳交易機制下,二氧化碳排放成為產品成本的重要環節,我們認為先進製造企業有望受益。根據發改委《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南(2022年版)》,從達到標杆能效的目標看,2020年底PX、電石和燒鹼能效標杆水平以上產能佔比23%/3%/15%,較2025年目標有27ppt/27ppt/25ppt的提升空間。整體看,化工重點領域由於標杆水平的產能佔比並不高,未來具有較大的提升空間,我們認為引入碳排放機制下加速這一進程,同時能效水平高於行業標杆的行業龍頭有望受益。我們看好碳捕捉與封存技術、低二氧化碳排放技術(包括氫能、生物質等)等遠期較大的發展空間,一批優秀的公司將憑藉其技術前瞻性或資源優勢受益於全球碳中和的推進。

圖表:化工行業重點領域(2022年版)能效水平、產能分佈及2025年目標和提升空間

資料來源:《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南(2022年版)》,化學工業聯合會,中金公司研究部

風險提示

碳交易政策落地進展不及預期。若行業碳交易推進進展慢於預期,則對低碳技術的促進、對行業碳排放控制水平的優化提升以及供給格局的影響和重塑或將慢於預期。

減碳技術發展及應用進度不及預期。各行業減碳基本均需要依靠大量減碳、降碳或固碳技術手段,若相關技術發展進展不及預期,或是技術應用的經濟性無法得到平衡,則亦不利於行業減碳的實質性落地。

注:本文摘自中金2023年9月17日已經發布的《碳排監管趨嚴,對高碳行業影響幾何?》

陳彥,CFA 分析員 基礎材料與工程 SAC 執證編號:S0080515060002 SFC CE Ref:ALZ159

齊丁 分析員 有色金屬 SAC 執證編號:S0080521040002 SFC CE Ref:BRF842

裘孝鋒 分析員 石油燃氣化工 SAC 執證編號:S0080521010004 SFC CE Ref:BRE717

劉均偉 分析員 量化及ESG SAC 執證編號:S0080520120002 SFC CE Ref:BQR365

張樹瑋 分析員 基礎材料與工程 SAC 執證編號:S0080521050005 SFC CE Ref:BRR099

姚旭東 分析員 基礎材料與工程 SAC 執證編號:S0080523070013

郭婉祺 聯繫人 量化及ESG SAC 執證編號:S0080123040068

祁星 聯繫人 量化及ESG SAC 執證編號:S0080122090050

龔晴 分析員 基礎材料與工程 SAC 執證編號:S0080520090002 SFC CE Ref:BRR606