李奇霖:掘金港股,把握港股投資機會

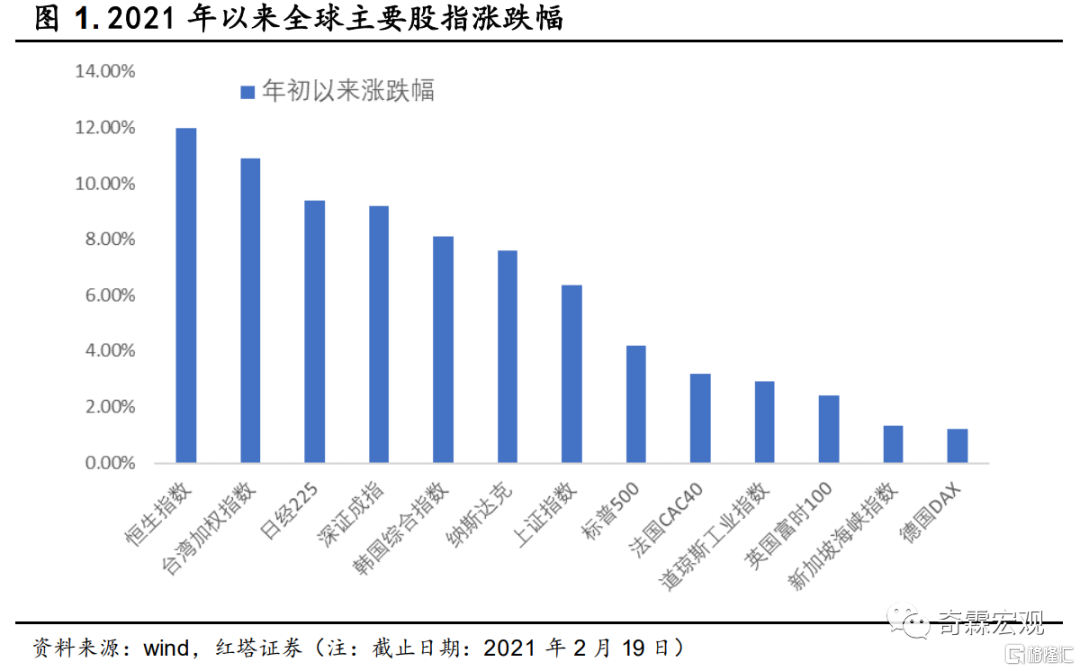

2021年以來,在全球經濟穩步復甦疊加全球流動性氾濫的背景下,主要資本市場的表現都不錯。其中港股的表現尤其亮眼,截止2021年2月19日,恆生指數年初至今累計漲幅達12.54%,領跑其他各類指數。

具體來看,這一輪港股漲的比較好的標的主要集中在科技板塊(比如互聯網)以及醫藥生物等新經濟板塊,恆生科技指數年初至今漲幅達到了25.34%,表現遠好於恆指整體。

一般在市場風險偏好強同時流動性又比較充裕的時候,科技股特別是優質科技股往往會受到投資者青睞,所以2020年以來無論是港股科技板塊,還是美國納斯達克指數表現得都很強勁。

主要是因為優質科技股的成長性是比較確定的,特別這一次疫情雖然重創了很多行業,比如線下消費、旅遊、機場等,但是對互聯網科技公司的影響並不大,而且可能還是利好。

畢竟線上消費會取代一部分線下消費,工業互聯網、數字化改造一定程度上代替了傳統的人力,線上教育、線上辦公、線上娛樂等行業加快崛起也會利好相關領域的互聯網公司。比如2020年,美團的淨利潤同比增長了174.46%,騰訊淨利潤同比增長了36%,表現亮眼。

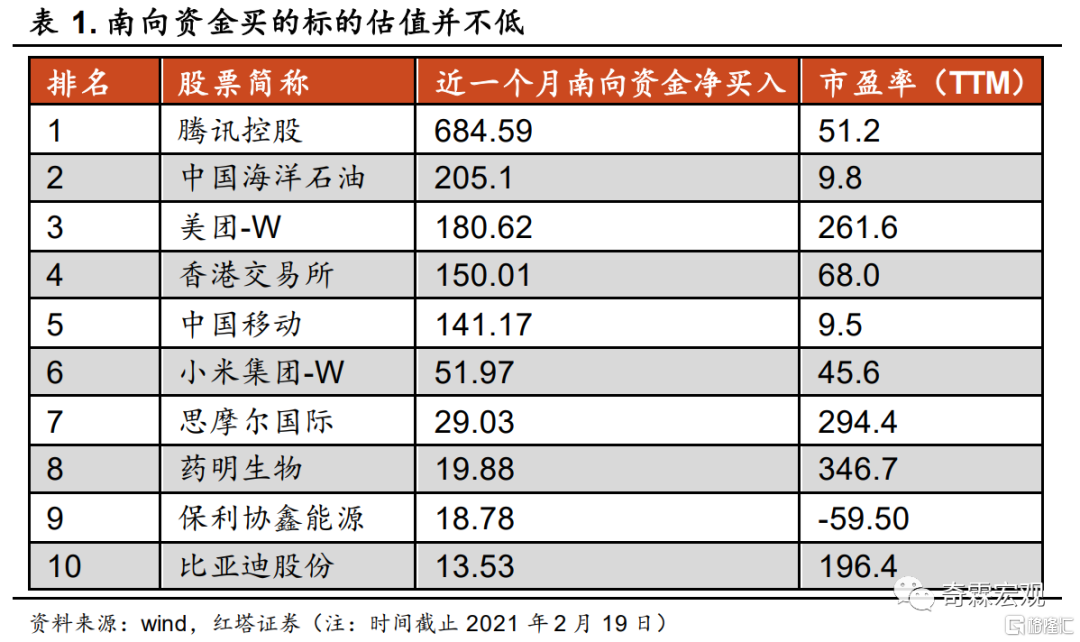

從南向資金的表現來看,南向資金也偏愛香港的科技股。南向資金近一個月買得比較多的是騰訊、美團、小米這些與新經濟相關的標的。

同時,這些新經濟標的並沒有在A股上市。

A股沒有的,又被投資者認為是核心資產的標的,同時在零利率和負利率的大背景下,核心資產的價格從理論上看漲多高也不奇怪,估值不斷抬升,賺錢效應顯著。

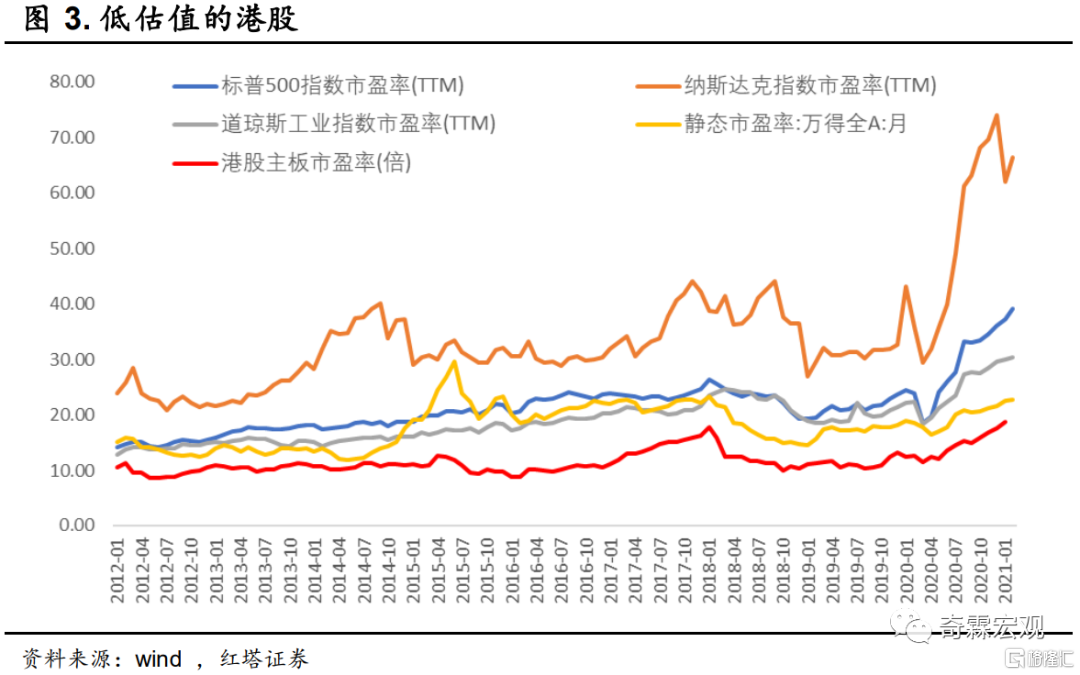

除科技股以外,港股的低估值標的也受到了投資者關注。

去年上半年國內基本面率先恢復帶動上市公司盈利加快修復,疊加信用環境比較寬鬆、居民儲蓄搬家,國內股票市場迎來了一輪不錯的行情。但同期港股表現一般,這使得恆生AH股溢價指數一路上行,並創下了2016年以來的新高。

同一時期,國內機構抱團抗通脹以及先進製造業等優質標的,又推高了國內藍籌股的市場估值,像是茅台、五糧液、三一重工這些標的的估值都創下了歷史新高。

在國內藍籌股估值高企以及港股高性價比的共同推動下,國內資金開始加速佈局港股,比如將同一家公司的A股換為H股。

這一趨勢在去年年底的時候就已經有了些許跡象,而在2021年年初表現得則更為明顯,1月份南向資金日均淨買入超120億人民幣,其中1月19日南向資金淨買入222.7億人民幣,創下歷史新高,相應的AH股溢價指數也開始回落。

除了吸引國內資金,港股的低估值也吸引了美國等外資佈局港股。2020年美聯儲大放水,在美債實際回報率持續為負,美股接連創下新高的時候,海外投資者就會去尋找其他更好的投資標的,這時候估值低的港股就得到了它們的青睞,流動性也就外溢到了港股。

最後一個是與順週期有關的行業。

當前,投資者對2021年經濟復甦有較強的預期,全球廣義貨幣供給擴張,尤其是美國M1、M2同比均衝高到歷史高位,放出去的水難收回來的同時,1.9萬億財政刺激還在路上。

在全球流動性氾濫的背景下,疊加疫苗穩步普及,全球經濟肯定是進一步復甦的。那麼在經濟復甦確定性高,行業景氣度回升的背景下,那些順週期的標的和板塊今年業績會出現明顯修復,盈利修復也會驅動股票走高。比如恆生原材料業指數年初至今上漲了31.9%,恆生能源業指數上漲了22.9%。

問題的關鍵是,站在現在的時點,港股還有參與價值嗎?

我們認為是有的。

任何一個市場,想要持續上漲,必然需要有好的上市公司去支撐。尤其是在不缺錢、缺資產的今天,只要能被有幸納入核心資產的範疇,享有多高的估值都不奇怪。

可以確定的是,未來港股將有大量的優質標的,大批的互聯網科技、生物醫藥等新經濟行業企業登陸港股。這將改變港股的整體生態,也是支持港股行情的核心動力。

根據港交所2017年的文件,在2017年此前的10年裏,在香港市場上市的新經濟行業公司僅佔香港證券市場市值的3%,而金融和地產行業的公司市值佔比達到了44%。相反,在納斯達克和紐約交易所中,新經濟行業公司市值佔比則達到了60%和47%。

那個時候,港股的行業是偏傳統經濟的。這種行業分佈也使得港股的估值比A股、美股這些都要低。畢竟金融、地產板塊的估值本來就不如互聯網科技、生物醫藥這些新經濟。

因此,在2018年的時候,港交所做了一些制度上的改革,比如允許尚未盈利或者沒有收入的生物科技公司來香港上市;允許同股不同權(阿里巴巴就是因為這一問題被港交所拒絕);突破第二上市限制(吸引在美股等上市的公司,在港股二次上市)。

在港交所制度改革後,大量優質企業比如小米(手機電子產品、現在據説要造車)、美團(零售業)、泰格醫藥(製藥、生物科技與生命科學行業)、快手(軟件與服務業)、平安好醫生(醫療保健設備與服務)等紛紛登陸港股。另外,阿里巴巴、京東、網易、萬國數據、再鼎醫藥等在美股上市的企業也紛紛迴流港股。

當科技創新型企業陸續登陸港股後,港股的行業構成也出現了明顯的轉型,從之前的以金融和地產行業公司為主轉變為以信息技術、醫療保健、可選消費行業為主。

而擁有這些稀缺標的的港股對全球投資者的吸引力也明顯增強。要知道現在可以説是一個全球資產荒的時代。

在2020年全球央行大放水之後,市場上是不缺流動性的,比如歐洲等國家都出現了負利率。相反,2008年之後全球負債不斷高企,經濟增速明顯下滑,2019年全球GDP實際同比僅為2.8%,遠低於2008年之前5%-6%左右的水平,依賴於負債驅動經濟的模式已經越發的乏力,而今年的經濟復甦也不過是與2020年的全球負增長相比算是復甦罷了。在經濟下行時期,具有核心競爭力,基本面長期向好的標的自然會越來越稀缺。

因此充裕的流動性會主動去追逐那些具有確定性的、有基本面支撐的標的。比如在流動性充裕的美國,美股裏的優質標的像谷歌、微軟、蘋果等股價都在不斷創下歷史新高。

而港股擁有大量優質標的,比如騰訊、美團、阿里巴巴這些互聯網領域的龍頭公司以及小米、舜宇光學科技、翰森製藥這些先進製造業企業。這些公司在全球行業中都具有一定的競爭力,經營業績比較確定,有着良好的基本面支撐,未來可以想象的空間也比較大,自然會繼續受到投資者的青睞。

其次,基本面在持續修復。今年全球基本面修復,迎來新一輪主動補庫存週期是毫無疑問的,而且大陸的基本面表現得會更加亮眼,比如春節期間中國的消費數據超預期。另外,在全球補庫存下,出口韌性大概率持續。在基本面修復的時候,週期股自然也會受益。

近年來港股一直在引進中國優質企業,積極擁抱中國的新經濟。目前港股共擁有2569只上市股票,其中中資股(含H股、紅籌股和中資民營股)1194只,數量佔比達到了46.5%,中資股市值佔港股市值的比重更是達到了54.3%。

在中國經濟持續好轉的背景下,這些立足在中國的優質企業,受益於中國基本面,其業績會表現得很不錯。而且從更長遠的角度來看,中國現在已經轉向了高質量發展階段,經濟內生增長動能在不斷增強,這些企業的中長期基本面也可以説是確定的。

最後,流動性環境不會太差。港股的流動性除了受香港自己制定的貨幣政策影響之外,更多的還受到中國大陸以及海外貨幣政策的影響。

這一點可以從港股的參與者構成上看出來,近幾年,在港交所市場成交金額中,外地個人和機構投資者佔比均在40%以上,而香港本地個人和機構投資者佔比最近兩年則在30%左右,外地投資者在港股上表現得更為活躍。

具體的外資來源上,在2014年之前,美國和歐洲佔比最高;2014年之後,隨着港股通的開通,大陸資金湧入港股市場,中國內地佔比大幅度上升,目前中國內地和美國是港股市場上最主要的資金來源地。可以説在一定程度上,港股是承接了A股和美股溢出的流動性的。相應的,中美兩國的流動性情況會對港股走勢產生較為明顯的影響。

就中國而言,我們認為這一輪港股牛市會獲得“南下資金”的持續支持。

今年這一輪以公募基金為載體的南下資金短期內是可以持續的。之所以這麼説是因為這一輪南下資金背後是中國居民的儲蓄搬家,居民開始進入資本市場了。

居民存款搬家主要有以下幾點原因:

一來,2020年以來,政府加強了對房地產的調控力度,如上海、深圳等地都出台了新的限購政策,房住不炒政策更為明顯,以前吸納了大量資金的房地產市場現在就不太行了;

二來,今年是資管新規整治的最後一年,傳統的預期收益型剛兑產品供給減少;

三來,在地方政府嚴控隱性債務的情況下,傳統的土地產業鏈融資需求下來了,高收益的產品供給也少了。

在這樣的情況下,居民就會去尋找新的投資標的,居民存款也就從房地產流入資本市場了。

另外,這一輪儲蓄搬家是以公募基金為主要載體的。2020年以來,公募基金獲得了快速的發展,2020年新成立公募基金達到了1431只,發行3.16萬億份,而截止2021年2月18日,新成立基金已經達到了217只,募集金額已經超過了7000億份,遠超往年同期水平。可以預計今年成立的公募基金大概率會繼續創下歷史記錄。

而這些公募基金很大一部分都將港股納入了自己的投資標的。我們統計了2021年成立的217只公募基金,其中有137只將“港股通股票”或“港股”納入了自己的投資範圍,數量佔比達到了63.1%,而募集份額更是達到了5790多億份,佔比達到81.6%。藉助着公募基金,內陸居民在積極的參與到港股市場當中。

另外,為了平衡國際收支,國內也有意引導居民和企業“走出去”。

一來,美聯儲寬鬆的貨幣政策使得美國的廣義貨幣創下歷史新高,2021年1月美國M2同比增速達到了25.81%,M1同比增速更是達到了69.74%,而疊加大規模的財政刺激,美國今年的需求會很旺盛,中國作為生產國,受益於以美國為首的全球經濟恢復,經常性賬户大概率會保持順差。像2020年前三季度我國經常賬户順差就達到了1687.1億美元,高於2019年全年水平。

二來,疫情衝擊下,中國基本面率先修復,是2020年全球唯一一個正增長的國家,而且對疫情的快速防控也體現了中國能有效應對外部衝擊,疊加中國進一步對外開放,比如簽訂了中歐投資協定等,中國對外部投資的吸引力加大,2020年中國FDI增長了4%,達到1630億美元。

三來,在全球流動性氾濫,美聯儲大放水的背景下,中國貨幣政策相對謹慎,境內外利差快速走闊,疊加中國資本市場對外開放,中國國債等資產對外資的吸引力加強。2020年境外機構持有的債券達到了2.88萬億,同比增長了53.70%。

在貿易順差積累、外商直接投資增加、中美利差維持高位的情況下,外匯佔款如果高增,無疑會對國內資產價格泡沫產生巨大的壓力。

為了防止泡沫在國內堆積,就要想辦法讓企業和居民直接把這些錢投出去,通過資本和金融賬户的逆差一定程度上去抵消經常賬户的順差。企業該出去併購的就出去併購,居民該做全球資產配置的就去做全球資產配置。

所以最近外匯資本項目管理司司長葉海生表示在2021年將研究有序放寬個人資本項目下的業務限制。

1、修訂境內個人參與境外上市公司股權激勵計劃的管理規定,取消年度購付匯額度限制,優化管理流程;

2、研究論證允許境內個人在年度5萬美元便利化額度內開展境外證券、保險等投資的可行性;

3、配合人民銀行做好粵港澳大灣區“理財通”試點。

這些措施落地後,國內居民就能夠更加便捷的去配置全球資產了。在這一過程中率先受益的就是港股,畢竟港股很多公司都是大陸公司,國內居民對它們更熟悉。而且像是粵港澳大灣區“理財通”這些也讓廣東居民能夠更便捷的投資港股。

除了南下資金,以美國為代表的外資也會繼續流入香港,而且相比於國內流動性情況,美元的流動性對港股的影響往往會更大一些。畢竟美元作為國際結算貨幣,一般國際投資者在投資港股的時候,用的都是美元。如果美元氾濫,那麼國際投資者自然有錢來投資港股,反之美元收緊了,那外資可能會撤離港股。

回顧美聯儲擴表與恆生指數兩者之間的關係,可以看到在美聯儲擴表之後,港股的表現往往不會太差,比如在2008年美聯儲擴表之後,恆生指數就出現了明顯的反彈,此後美聯儲幾輪緩慢的擴表也讓恆生指數迎來了一輪慢牛。

2020年美聯儲大放水,市場美元流動性充裕,最先受益的自然是美股,像是納斯達克指數2020年至今上漲了55%,市盈率也達到了55.1倍。但還有一部分美元流動性自然會外溢到港股,所以2020年下半年以來,港股表現的也不錯。

現在投資者關注的是10年美債已經突破1.3%了,看起來未來收益率還有上行壓力,這一點會不會對港股流動性環境產生較大的影響呢?

我們不能説完全沒有壓力,畢竟美債收益率是全球金融資產定價重要的標尺,DCF模型裏重要的貼現因子。

美債收益率上行肯定會對部分高估值標的產生較大的壓力,尤其是與業績脱離太遠的標的。但整體來看,風險完全可控。

這一次流動性寬鬆和2009年那一次有本質區別。2009年那一次,美聯儲的錢是放給金融機構的,是以超儲的形式存在,金融機構借用低利率和寬鬆的流動性去新興市場做CARRY,一旦美債收益率往上了,自然會在新興市場產生很大的拋壓。

但這次不同的地方在於美聯儲的寬鬆和財政積極是一起來的,形成的是廣義貨幣的投放。不同的地方在於,廣義貨幣的投放會轉化為巨量的全球需求端刺激,對擁有產能優勢的新興市場,經常賬户這一端是可以持續流入美元的,即使美債往上走,資本賬户流出產生的風險也可以被經常帳户的盈餘抵消。

都説覆水難收,在財政和貨幣政策同時發力的時候,相比於發錢給金融機構,美聯儲這一次要想收回流動性的難度會大得多,因為錢一回籠,就會直接影響到居民的消費能力和企業的資產負債表。

除非疫情真的是完全褪去,經濟徹底正常化,放出去的錢產生很強的通脹壓力,否則美元流動性寬鬆的態勢短期就不會出現明顯的變化。

就美聯儲來説的話,美聯儲自身也沒有要收緊寬鬆貨幣政策的意思。最新的美聯儲貨幣政策紀要顯示目前美聯儲保持寬鬆貨幣政策的態勢沒有發生變化,會議指出貨幣政策要為經濟的復甦提供實質性支持,並且會繼續維持此前1200億美元的QE力度,一直到充分就業和物價穩定取得實質性進展。

也就是説,站在當前的時點,美聯儲並沒有太強的貨幣寬鬆退出意願,短端利率上得不多,收益率上得多的主要是長端,長端上的原因是定價經濟復甦和再通脹。

基本面有確定的復甦預期,寬鬆的退出又扭扭捏捏,沒有什麼比這個更利好風險資產的了。

而且海外的流動性退出從意願看要遠弱於國內,國內貨幣政策從去年5月開始就逐步迴歸常態化了。這也導致A股從去年7月開始,從來都沒有出現過普漲行情,抱團股強的時候,中小盤在下跌,近期抱團股有下跌壓力的時候,中小盤在上漲。

但是,港股的流動性環境與海外央行的動作關聯度更高,從這個角度講,港股的流動性環境未來可能會好於A股。

雖然,整體來看,港股在今年依舊會是一個牛市行情,市場不缺賺錢機會的,但這並不意味着所有投資者都能賺到錢。未來投資者需要持續的關注基本面,而不能像過去一樣,無腦買入核心資產,這對投資者來講,挑戰其實是更大了。

因為隨着時間的推移,疫情對經濟的影響肯定是越來越弱的,在基本面持續好轉的情況下,貨幣政策退出的步伐也就越來越近了,可以説是遲早的事,只是還沒發生在當下。

在這一背景下,部分估值偏高的標的,還是有風險的。在基本面整體好轉,市場可投資標的變多,而又存在流動性收緊預期的情況下,投資者在投資時會優中選優,那麼那些基本面走勢一般,更依賴流動性的高估值標的可能會出現一波回調。

那麼在這樣的情況下,投資者應該關注哪些資產標的呢?對此我們建議可以關注以下幾類資產:

首先,順週期資產是可以關注的,尤其是受益於全球經濟復甦、再通脹壓力和受益於主動補庫存週期的板塊,比如能源、有色等。

只要是偏上游,供給端又因為前幾年的貿易摩擦不確定、經濟下行擔憂、疫情擔憂、環保去產能壓力導致供給不足,且供給彈性弱的那些板塊,都是可以挖掘和佈局的。

其次,優質科技、醫藥等行業的龍頭。港股的這些核心資產,經過這一輪上漲後,不一定比A股便宜了。在流動性的邊際收緊後,市場可能會重新定價部分前期高估值的標的,但是對於有基本面高增長支撐,在市場上屬於優質且稀缺的資產,還是有機會的。

再次,由於越來越多的中國優質企業到港股上市,可以把握港股的打新機會。港股每年大概會有100-200只左右的新股上市,而且,近幾年有很多優質的且我們都很熟悉的公司在港股上市。

比如2020年在港股上市的有網易、京東集團、思摩爾國際、萬國數據、農夫山泉、京東健康這些發展比較確定的標的。而今年2月份在港股上市的快手,首日漲幅就達到了160%。

港股的中籤率比較高,2020年平均中籤率大概在30%左右,2019年更是達到60%左右,另外港股是T+0的,買入首日也可以賣出,並且首日漲幅大概率不錯。以2020年為例,上市的144只新股,有87只在首日上漲,上漲概率為60.4%,平均漲幅達到了19%。

今年還會有很多新經濟行業企業和中概股登陸港股,比如京東物流、奈雪、喜茶、騰訊音樂等已經開始申報要上市港股了。投資者可以積極把握住港股打新的機會。

最後,關注在經濟復甦驅動的邏輯下,景氣度外溢的投資機遇。之前大家都喜歡龍頭,因為經濟是“L”型,搞成了存量博弈,存量博弈就是大吃小,所以龍頭受益。

但在經濟復甦和再通脹的邏輯支撐下,景氣度是會擴散的,這個景氣度擴散又可以從兩個角度去理解。

一方面,要找更加細分的賽道下的龍頭,或者看看不是行業龍頭,但估值不高的標的;

另一方面,可以挖掘去年因為疫情被打壓得比較慘的大眾消費、文旅等板塊的投資機遇,它們基數低,業績彈性大。

換句話説,未來可能不是抱團無腦買入“新經濟”和行業龍頭了,畢竟美債還是上來了,而且景氣度擴散後,投資者可以看到更廣譜的機會,不過一切的前提是要尋找有基本面支撐的板塊和標的,越有基本面支撐,越安全。

這一個投資思路,也適用於A股,只是從理性的角度來看,港股的彈性可能要更好一點。

因為海外貨幣政策退出的決心和力度是要慢於國內貨幣政策迴歸正常化的趨勢的,還因為國內在資產價格泡沫壓力下要主動加強居民和企業部門全球化資產配置,而且由於港股很多順週期標的之前機構跟蹤得少,有折價,一旦被挖掘,股價的彈性更大,最近的能源、有色等板塊都是港股上漲幅度更大的板塊。

除了那幾個被抱團炒得很高的“新經濟”板塊外,港股仍然是估值上的窪地,有基本面支撐的板塊和標的是投資者可以重點挖掘的。

不過在高彈性的同時,也要關注與之相伴的風險,畢竟港股做空機制要完善一些,市場上有不少做空機構會去尋找那些估值高、基本面一般的股票來做空獲利。2019年港股賣空的成交金額佔市場成交金額的16.9%,這一比例在2019年為19.7%。所以,投資者一定要選基本面確定的板塊和標的。

可以參與到什麼時候呢?當財政刺激落地後,基本面想象空間不大了,貨幣流動性在通脹壓力下又面臨收縮的風險,那個時候就要做好撤出的準備了。目前還沒到那個時候。