民生宏觀:被地產牽引的基建

本文來自格隆匯專欄:宏觀芝道,作者:周君芝 周愷悦

要點

我們一直強調穩增長是今年最重要的宏觀主線,並且穩增長有三個重要環節,基建、地產和消費。

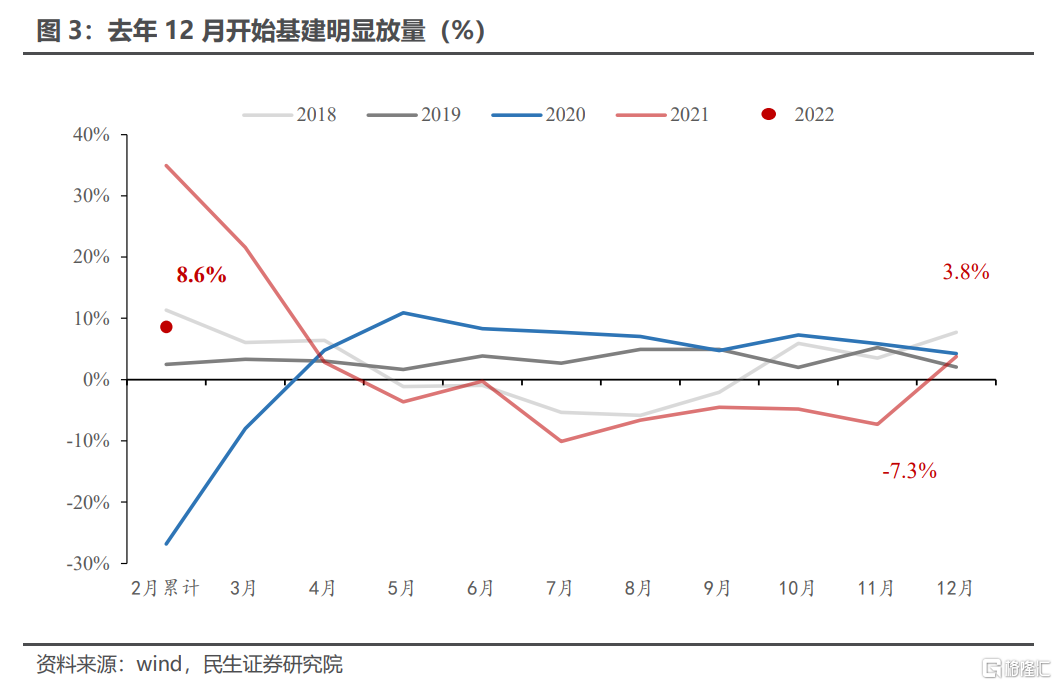

按照財政資金撥付進度,我們之前估算今年一季度基建增速可達10%。開年經濟數據顯示1-2月基建投資增速8.6%,基本驗證我們對年初基建“開門紅”判斷。後續基建將如何表現?開年基建兑現預期之後,市場關注基建動能的持續性。

過去大部分時候,我們默認理解中國寬財政即為擴基建,縮財政即為收基建。可見基建逆週期屬性之強。中國經濟短週期被地產決定,作為逆週期對沖項,基建與地產必然呈現出此強彼弱的週期關係。

經驗和邏輯均指向中國的基建投資受地產投資牽引。以地產作為參照系,我們基本上可以描繪出全年基建輪廓。

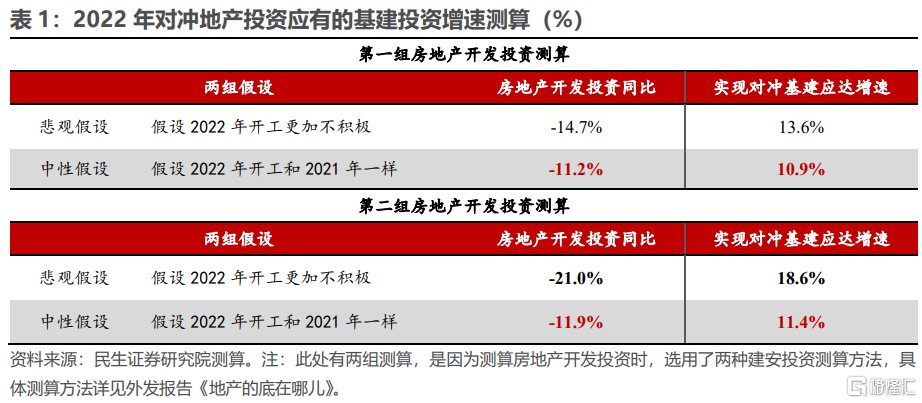

第一,若今年地產極端下滑,為全面對沖極端下滑,基建投資增速需要維持在11%~19%。

若按去年下半年以來的狀態進行自由落體式下滑,則全年房地產開發投資將以歷史罕見的極端增速下滑。我們估算這一極端下滑增速有可能落在-20%~-10%。若用基建對沖地產極端下滑,則今年基建投資增速至少需要達到11%,甚至達到19%,方能完全對沖地產在投資端產生的負面影響。

基建資金無非來自於兩塊,預算內資金撥付,預算外融資。若要達成10%以上增速的投資,預算內財政撥付,或者預算內外融資,兩塊資金規模必須起量。房地產降温之後,地方政府賣地收入連帶下滑。預算內資金是否充沛,關鍵看土地出讓金規模。而另一方面,基建預算外融資主要看城投隱性債務約束能否放鬆。

為完全對沖地產極端下滑,基建需要得到足量的資金保障。這意味着預算內的土地出讓金不能過度縮減,或者預算外隱債調控或有鬆動。

若今年二季度地產寬鬆政策仍未起效,則今年全年地產投資或有失速風險。基建若要完美對沖地產,則會在年中看到較強的放量信號,即觀察隱債調控是否有所鬆動。畢竟全年基建放量至10%以上增速,沒有隱債鬆動難以達到預期效果。

需要強調的是,開年以來地產政策持續寬鬆,政策有意引導地產軟着陸。全年地產失速的可能性不高,全年隱債調松、基建投資超過10%的概率較低。

第二,若今年地產軟着陸,基建投資處於平穩狀態,預測今年基建投資增速在6%~10%。

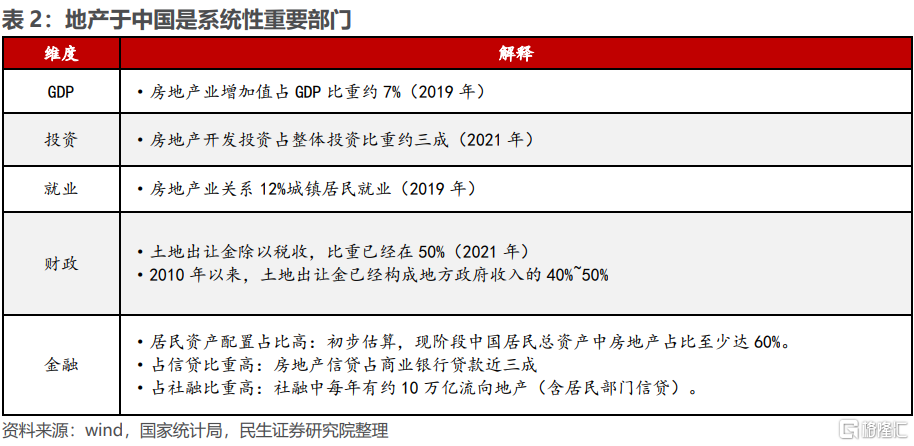

地產作為系統性重要部門,若以自由落體式增速極端下滑,地產對中國GDP、就業、銀行資產負債表、地方政府現金流等諸多層面帶來歷史罕見的負向衝擊,是當前中國經濟難以承受之重。而地產對金融、就業以及財政方面的影響,基建無法完美對沖。現實中基建無法百分百替代地產,基建對沖地產,只停留在投資和GDP增速方面的替代補充。

正因為意識到地產部門的系統重要性,我們傾向於認為今年最有的政策選擇是地產軟着陸,基建按照當下資金框架而平穩放量。這也是我們認為今年基建和地產大概率會呈現出的狀態。

何為基建平穩放量?我們先看2018年以來中國基建運行的總體框架。

2018年中國開啟了基建投資框架轉型,資金端和項目端均面臨更嚴格的管理要求。自此之後,中國基建投資進入到平台期。平台期中,基建投資年均增速3%左右。也就是説,按正常節奏,每年基建投資的項目放量和資金到位,大體能夠支撐3%左右的基建增速。

近年基建之所為維持在3%左右增速,得益於兩點:一、預算內撥付基建的資金規模較為穩定;二、預算內撬動預算外資金規模的比例較為穩定。

3月5日兩會給出今年財政預算收支框架,財政預算撥付給基建的資金規模也已明朗。按照2018年以來的預算內外資金比例,即一筆基建預算內資金可以撬動多少預算外資金,我們基本可以推算得到2022年全年基建投資規模。最終測算得到地產軟着陸情境下,全年基建投資可能落在6%~10%區間。

第三,把握今年基建投資節奏,關鍵看環比力度、同比基數以及疫情演繹。

既然我們已經得到全年基建投資規模及增速,那麼新的問題是,如何進一步估測年內不同月份的基建投資增速?年內基建節奏取決於三個因素,不同月份基建環比力度、去年同期基數以及未來疫情演繹。

今年基建規模年內如何分佈,我們無法從過往數據得到啟示,畢竟中國基建投資的季節性規律並不顯著。當前奧密克戎病毒傳染性較高,未來是否還會擴散,並重點衝擊哪些省份,衝擊程度有多深,我們無法提前預判。再加上去年不同月份基建投資基數截然不同。這三大因素疊加在一起,我們判斷基建月度節奏存在較大難度。

即便月度節奏無法準確預測,上下半年基建節奏仍有兩點較為明確:若今年地產軟着陸,基建投資同比大概率前高後低。若今年地產按極端增速下滑,則為對沖地產下滑,基建或將大規模放量,下半年基建增速或高於上半年。

必須提請注意,2022年基建還有第三種可能:地產極端下滑,土地出讓金極致收縮(例如全年規模收縮3萬億及以上),然而基建隱性債務也未有調松。這種情況下基建增速必然低於6%。只不過按照年初兩會給出的強烈穩增長信號,我們認為今年基建投資增速弱於6%的概率低。

正文

一、今年地產投資的節奏被地產牽引

1.1 基建和地產的經驗相關性

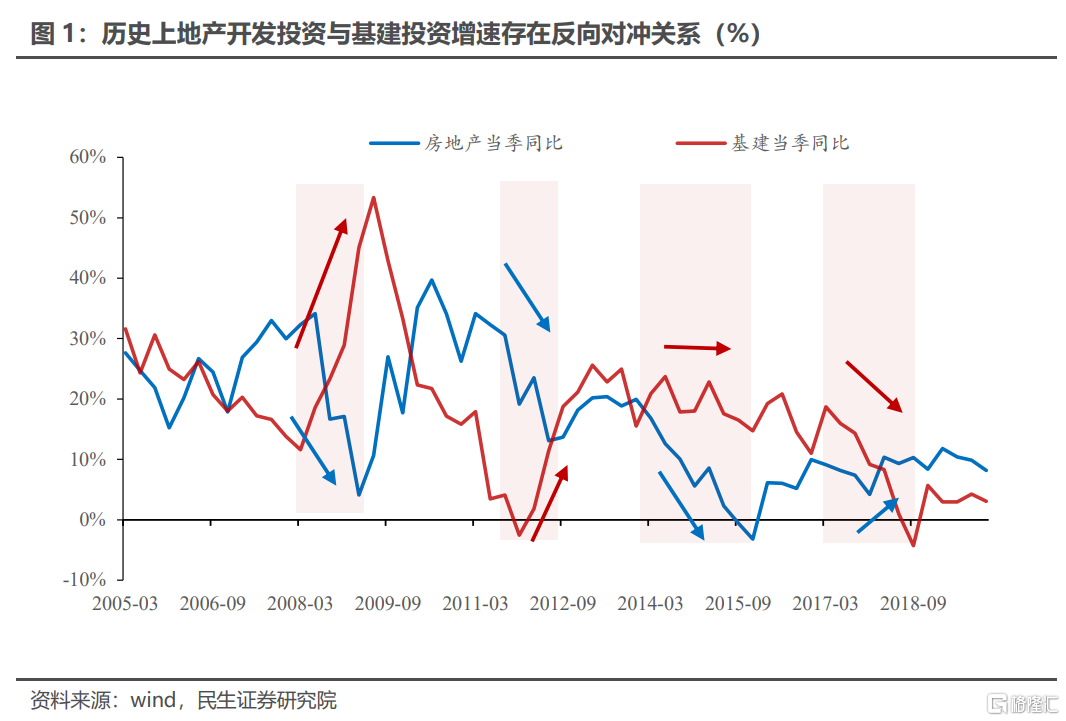

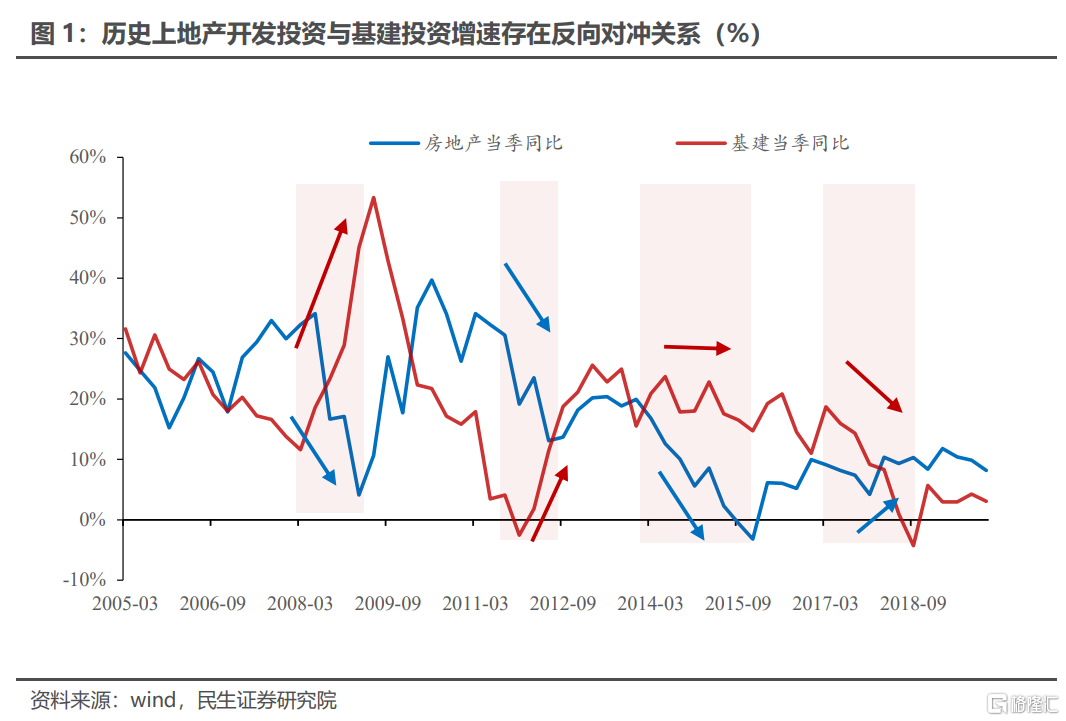

基建和地產投資,存在兩組有趣的相關性。趨勢上,基建和地產投資長期下行;週期上,兩者呈現一定負相關。這兩組關係描述了這樣一種情形,基建和地產投資長期下行,然而短週期維度,基建扮演了地產投資對沖項的角色。

以2008年美國金融危機後,我國“四萬億”刺激計劃時期為例,因受金融危機波及,當時地產鏈迅速收縮。2008年Q1至2009年Q1,房地產開發投資增速下行28個百分點。此時中國啟用大規模基建投資,這一時段基建投資增速上行33個百分點。基建和地產投資在金融危機後形成非常完美的對沖關係。

地產下行壓力比較大的2012年Q1至Q3,當期我們也看到了基建投資快速上行,基建增速從2%上行至19%,足足上行17個百分點。

類似地,我們還可以在2015年、2018年,這兩段時期同樣觀察到基建和地產呈現明顯的此消彼長相關性。2015年,地產快速下行,基建保持穩中有升;2018年基建快速下行,地產破除3-4年的小週期規律,罕見地保持中高位增速。

1.2 基建對沖地產的政策邏輯

我們都知道,中國經濟存在3-4年的小週期,亦為地產週期。每一次地產週期下行時,需要有逆週期政策加以對沖。而基建是中國重要的財政手段,自然承擔起較強的逆週期對沖角色。不僅如此,基建和地產能夠形成完美對沖,還有一個重要原因在於基建和地產是規模相當的固定資產投資。

基建對沖地產的政策邏輯之一,基建具有極強的逆週期屬性。

基建資金來源主要有兩部分,一部分是財政預算內資金撥付,直接在政府財政掌控之中。另一部分是預算外資金,主要由城投等基建承接主體通過貸款、債券、非標等形式展開的負債融資。

預算外資金看似由基建投資主體自行融資,實際上預算外資金融資相當程度受到政策影響,尤其是地方政府隱性債務監管。

可以説中國政府目前仍然掌握着極強的基建投資主導權,基建投資也就成為最為有效的逆週期財政工具。

基建對沖地產的政策邏輯之二,基建與地產對經濟的拉動作用相仿。

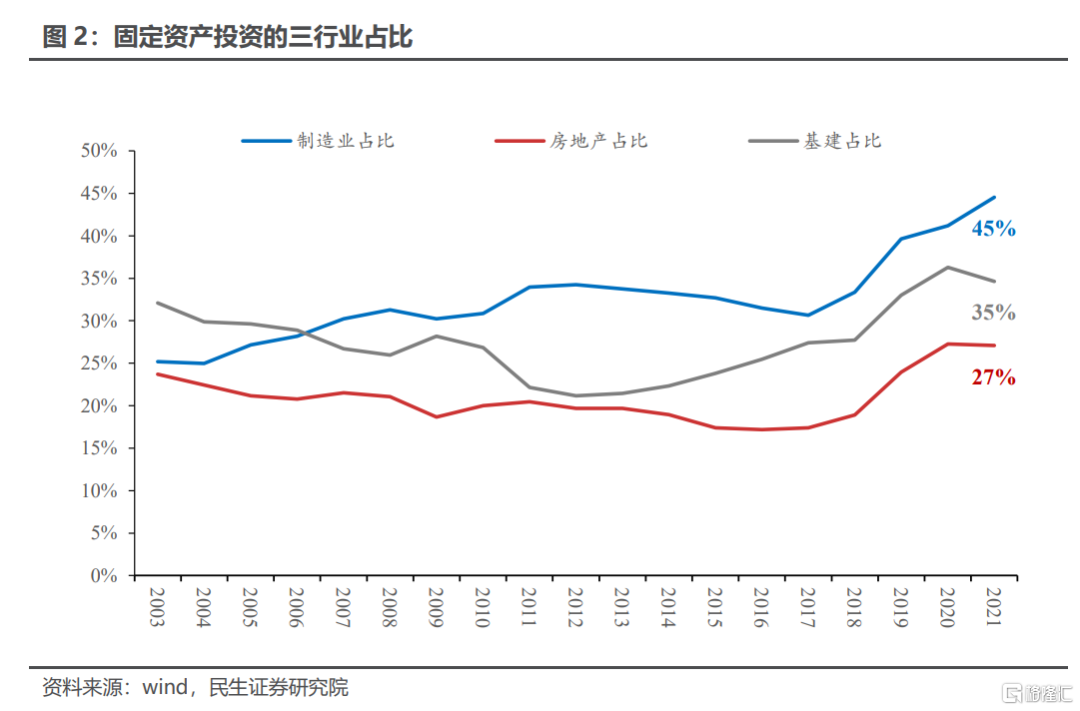

基建和地產,年度投資規模分別約為19萬億和15萬億(2021年),兩者相對固定資產投資總額的比重分別在35%和27%(2021年)。基建和地產,兩者對於投資的貢獻力度相當。

通過投入產出表分析,基建產業鏈增加值佔GDP 13%,房地產佔GDP 15%,當地產投資下行-10%,或向下拖累GDP 1.5個百分點,而基建投資上行10%,向上帶動GDP 1.3個百分點。兩者對GDP產值的直接拉動力度相仿。

房地產與基建投資都消耗類似建材。譬如螺紋鋼,水泥,砂石料等。兩者對能源、金屬、化工品[1]等大宗商品需求也同樣類似。這意味着,基建對沖地產不僅能保證經濟增速平穩,還能讓上游建材的穩定生產,避免大宗商品價格異動。以往中國經濟週期下行時,往往伴隨着上游供給過剩壓力,用基建對沖地產,在過去經驗中有助於解決上游過剩問題。

1.3 今年基建趨勢取決於地產

去年下半年以來地產快速走弱,至今地產未有顯性修復。年內中國地產可能有兩種走勢,一是延續去年底至今狀態,投資呈現“自由落體式”下滑。我們測算得到,一旦2022年地產投資出現“自由落體式”下滑,同比增速最終可能會觸及-20%至-10%的區間。另一種可能情況,也是我們期待看到的狀態,政策及時開展積極有為對沖,年內地產投資穩定在0%左右,至少不出現極端的-20%。

如果今年基建的使命仍在於對沖地產下滑,則今年基建趨勢的主線邏輯也就異常清晰,地產有多弱,基建便有多強。地產投資可控,則今年基建投資也就較為温和。

預測今年基建投資增速,我們給定兩種情況,分別針對的是地產投資的兩種可能性。

第一種情形,地產增速極端下滑。即地產政策遲遲沒有放鬆,或者放鬆效果不明顯,地產投資延續去年三季度以來的下行趨勢。這一情形下,基建投資全年增速放量,各季度或均有超季節性表現。

第二種情形,地產增速平穩發展。地產寬鬆政策的效果在年中顯現,投資增速在後續月份逐步回暖。這一情形下,基建投資上半年投資力度更強,開年表現較好,後續回落至正常區間。

兩種情形下,全年基建投資增速具體將如何表現,我們將在下文進行具體測算。

二、地產極端下滑情形下2022年基建增速

2.1對沖地產極致下滑,基建增速需要11%至19%

地產增速極端下滑,是指在地產政策放鬆力度有限,房地產銷售,房企融資仍未顯著改善,房企開工、拿地意願仍不見起色。我們之前報吿《地產的底在哪兒》,曾對這種極端情況做出測算,得到2022年地產極端下滑增速可能觸及-20%至-10%。

若基建以1:1比例對沖地產投資,極端情況下基建投資增速需10%至20%。

所謂1:1比例,即地產投資每減少100元,基建投資就需要額外增加100元。以這種方式進行對沖,我們測算得到對沖方式下,基建投資增速需要達到9.2%-16.4%。

值得注意的是,基建每年有一個正常的增速,為了對沖地產下滑,全年最終基建投資需要在正常增速基礎上再進行放量。

基建投資在2018-2021年四年複合增速為2.2%。假設基建投資在2022年保持2.2%的潛在增速,再加上對沖地產額外的投資部分,全年基建增速將達到11.4%-18.6%,為2018年以來基建投資增速最高值。

2.2 基建增速超過10%所需政策條件

基建超速放量,必要條件是基建資金充分到位。基建資金無外乎兩部分,預算內財政撥付,或者預算外融資。若要保證全年基建投資增速超過10%,今年預算內財政撥付,或者預算外融資,則不能同步收縮。

若全年基建增速超過10%,需要保證土地出讓金減收幅度有限,或放鬆隱債監管約束。

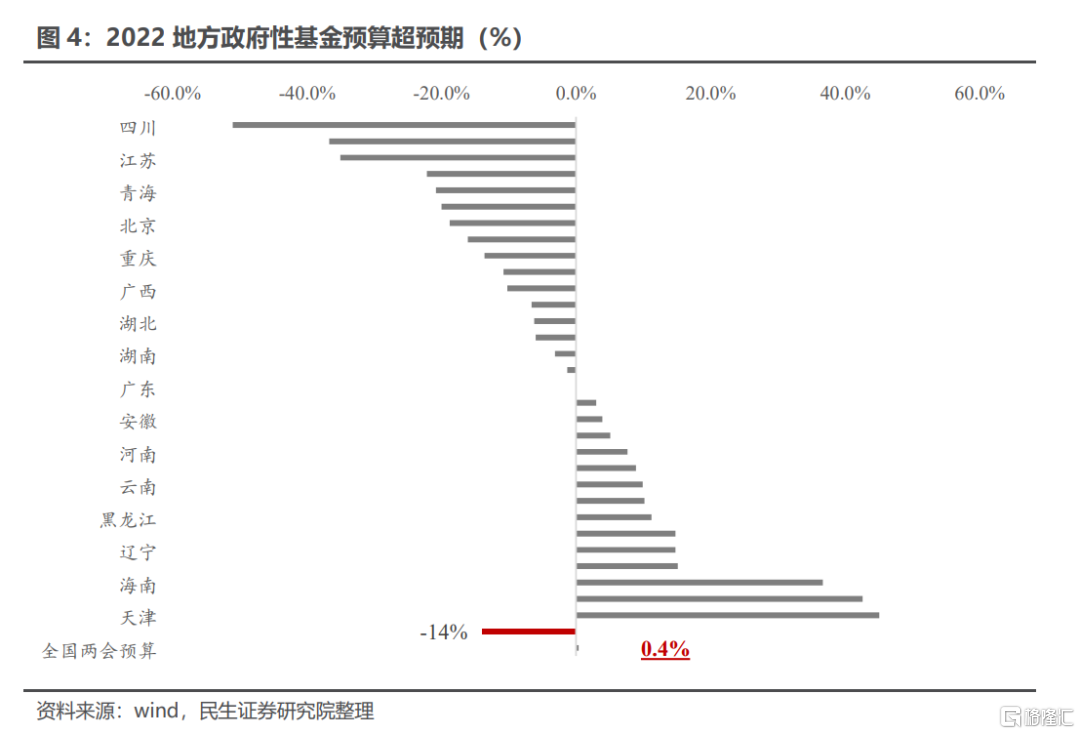

今年地方兩會給出地方土地出讓信息,預示地方政府預期2022年土地出讓金收入將減少1.4萬億。今年全國財政預算擬定地方政府性基金(九成由土地出讓金收入貢獻)增速0.4%。我們之前測算地產極端下滑情況下,今年土地出讓收入將減收3-4萬億。

如果今年地產以極端速度“自由落體式”下滑,很難想象今年土地出讓金仍然能夠維持正增長,或者微弱減幅。這就意味之前地方或者全國財政給出的預算,可能暗含兩條信息,一是今年地產政策需要進一步放鬆,地產需要託舉;二是不排除傳統模式之外的土地出讓方式,從而即便地產下滑,全年土地出讓減幅依然有限。

不論何種方式,今年基建若要維持10%以上增速,土地出讓金作為預算內重要的資金來源,其縮幅不能過大。同樣,基於預算外資金佔據基建一半融資規模。若要維持今年基建投資超過10%,預算外資金也不能過度縮減。

三、地產平穩發展下2022年基建增速

3.1 地產平穩發展,基建有序放量

地產無疑是系統性重要部門,中國如此,美國亦然。地產快速收縮引發的負面效應,不止於拖累GDP增速。地產極端下滑,會在就業、金融、財政等多個方面衝擊宏觀經濟。所謂基建和地產的對沖,只是基於投資和GDP增速貢獻維度。地產對經濟多個方面的影響,並不是基建投資完全可以對沖。

既然基建無法完全百分百對沖地產,那麼如果地產出現極端下滑,然後實施極端的基建投資予以對沖,即全年地產投資下落至-20%至-10%,基建投資維持在11.4%-18.6%,這種地產和基建投資組合,並非最優的政策選擇。最優的政策選擇應該是地產年內平穩着陸,而基建投資維持在平穩水平。

現在問題是,這樣的狀態才能被稱為平穩的基建投資水平?我們覺得有兩個判斷標準。

第一,既然全年地產投資需要軟着陸,則土地出讓金規模縮減可控。至少不會出現3-4萬億的極端收縮。我們不妨採用今年地方兩會給出的賣地出讓規劃,2022年較2021年土地出讓金減少1.4萬億。

第二,今年基建資金預算內資金和預算外資金配比比例與去年相當。基建資金主要來自兩塊,預算內資金與預算外比例與去年相當,意味着隱性債務融資的便利程度沒有發生根本性變化,側面反映隱債約束沒有出現重大調整,基建調控的總思路和大方向沒有變化。

3.2 最優政策選擇下全年基建增速或在6%~10%

上文提到,所謂最優政策選擇下全年基建投資,即為全年地產軟着陸,然而基建不必過度對沖。這種最優政策選擇下的基建投資,滿足兩點條件,其一,基建的預算外資金與預算內資金比例維持2021年水平;第二,土地出讓金規模縮減有限。

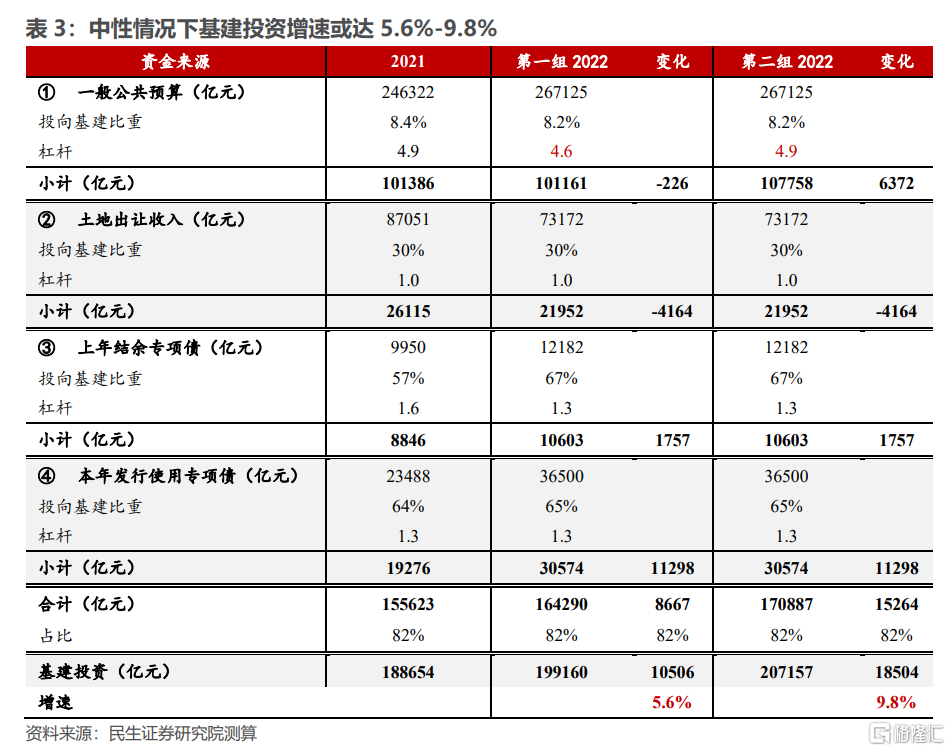

具體方面,我們沿用《預測一季度基建投資增速或達10%》測算方法,將基建資金拆解為公共財政資金、土地出讓收入、當年新增專項債資金以及上年結轉專項債資金。分別將四項資金乘以對應用向基建的比重及槓桿,能夠得到全年的基建投資增速。

假設二季度地產政策有效對沖,今年下半年房企拿地開始有所好轉。全年實現年初地方兩會給定的預算目標,土地出讓金縮減1.4萬億。

假設2022年隱性債務監管持續收緊,公共財政資金撬動預算外資金槓桿持續縮減,那麼今年公共財政能夠形成的基建資金較2021年縮減226億元。若隱債監管力度與2021相仿,那麼公共財政將帶動貢獻0.6萬億增量基建資金。

最後,1.2萬億結餘專項債資金以及今年3.65萬億新增專項債,則能夠貢獻1.3萬億增量基建資金。

加總上述資金,我們得到全年基建投資額或在19.9-20.7萬億區間內,增速或達5.6%-9.8%。這一增速仍是2018年以來的最高水平,説明即便基建投資力度下半年減弱,年初基建發力對全年的基建投資都有很大的提振力度。

四、全年基建投資的節奏把握

我們已經從兩個維度給出今年基建投資增速,並認為最有可能出現的情形是,全年地產軟着陸,基建投資維持平穩狀態,全年基建投資增速在6%~10%。如何展望年內不同季度或者不同月份的基建投資節奏?

年內基建投資的節奏較難判斷,該判斷取決於三個因素,基建發力的節奏分佈、同比基數以及疫情演繹。

回溯歷史,中國季度的基建投資並未呈現出明顯的季節性規律。即便我們能夠從資金維度匡算得到全年基建投資規模,也較難以此為基礎,進一步測算得到今年季度的基建投資增速,更遑論準確預測月度基建投資。

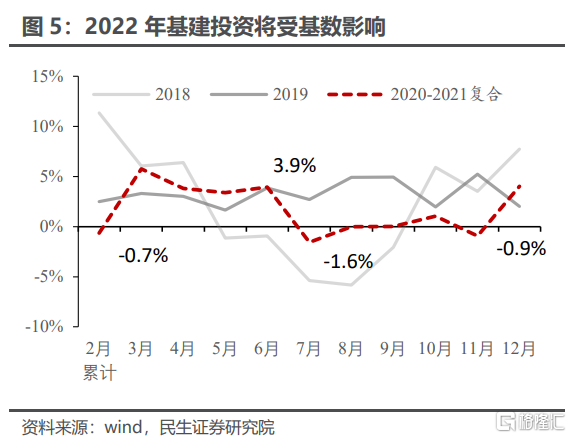

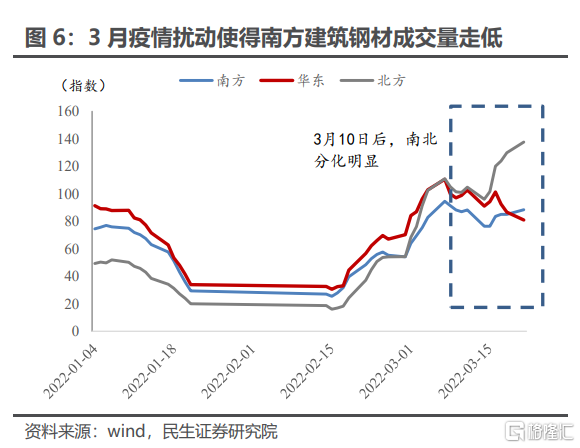

疫情集中爆發時,疫情嚴重地區可能要求項目停工,延長項目施工進程,影響當月基建投資表現。過去兩年經驗顯示,疫情和基建投資增速的確呈現出較為明顯的負相關。尤其當月新增確診人數在1000人以上時,基建投資增速降低至0%左右。

此外,判斷今年季度或者月度基建投資,還需密切關注去年同期的基數。例如去年二季度基建投資基數較高,三季度基數極低,2021年7月,單月投資甚至觸及歷史新低,-10%。2021年基建投資沒有呈現出明顯的季節性規律,我們預測今年基建投資節奏的難度因此加大。

今年基建規模如何在年內進行分佈,我們無法從過往數據得到啟示。當前奧密克戎病毒傳染性較高,未來月份是否會有擴散,並重點影響哪塊經濟區域我們無法提前預判。再加上去年不同季度、不同月份基建投資基數截然不同。這三大因素疊加在一起,當下我們無法給出有效的年內基建投資節奏預判。

回顧一季度基建投資,我們需要強調兩點。

第一,1-2月政策明顯發力、疫情影響較小,疊加去年低基數,增速必然有強勁表現,而數據顯示1-2月基建投資增速達8.6%,符合預期。

第二,本輪疫情以來,3月新增確診人數已經僅次於2020年2月份,為疫情以來第二高的月份受疫情影響。受此影響,3月基建投資表現將有下修,一季度基建增速或不及此前預測的10%。

風險提示

疫情發展超預期;地產政策效果不達預期;對政策解讀的偏差及測算偏差風險。