鴻星爾克的小城故事

河南的暴雨還在下,雨中的故事特別多。

洪水裏縱身一躍連救5人的退伍特種兵,叫熱血;合肥掛鎖封門奔赴災區的理髮師,叫義氣;河道旁救下70名被困學生的剷車司機,叫良心;衞河決口開車堵流的八位司機,叫壯烈。

而,鴻星爾克去年虧2.2億;貴人鳥上個月才破產重組;奇瑞汽車去年淨利潤只有700多萬;蜜雪冰城總部在暴雨中被淹。

家家有本難唸的經,但一説捐款,鴻星爾克出手就是5000萬,奇瑞3500萬、貴人鳥3000萬、蜜雪冰城也有2500萬。

這些一擲千金的民族企業,叫擔當。

01

小城故事多

晉江是一座有故事的海濱小城。它雖然是福建省直轄市,但目前由泉州代管。如此算來,上週,泉州總共出了三件轟動全國的大事。

第一件是關於奧運會的。上週末,泉州選手李發彬在東京奧運會舉重男子61公斤級決賽中奪冠。名字可能大家不記得,但提到賽場上“金雞獨立”調重心的騷操作,您應該有印象了;

第二件事屬於文化方面。前天在福州舉行的第44屆世界遺產大會上,中國唯一申報的文化遺產項目“泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心”獲准列入《世界遺產名錄》。

記得高中歷史書上寫着,泉州是元朝時的世界第一大港,也是海上絲綢之路的起點;

西街 | 東西雙塔

還有一件,就是來自晉江的運動品牌——鴻星爾克的爆火。

上週五,鴻星爾剋日銷售額超過2100萬元,增長超52倍。平常觀看數幾千的直播間突然湧入數百萬觀眾,一天之內,4個直播間總銷售額突破2億元,3天銷量超過了上半年總和。

羣眾的力量是強大的,中國有10億網民,哪怕其中很小一部分形成想捧紅某個消費品牌的共識,體現在銷售額上都會是個很可怕的數字。

尤其是鴻星爾克這樣的公司,體現得更加明顯——雖然晉江系運動品牌獨步天下,但此前鴻星爾克的成績實在算不上好。

晉江系老鄉里,安踏是當之無愧的帶頭大哥,銷量和知名度都頂到了天花板。特步、匹克、361是安踏之後的第二梯隊,各自垂直在跑步、籃球、足球的細分領域,也都做得風生水起。

唯有鴻星爾克,即便還沒混到喜得龍、貴人鳥破產的程度,日子也着實好不到哪裏去:去年虧了2.2億,今年一季度又虧6000多萬,總市值只剩下3億。

看看隔壁大安踏:超過4500億港元的市值,去年營收355億元,是鴻星爾克的12.5倍,實在沒脾氣。比較之下更能看出,這次鴻星爾克大手一揮捐出5千萬,的確相當有氣魄。

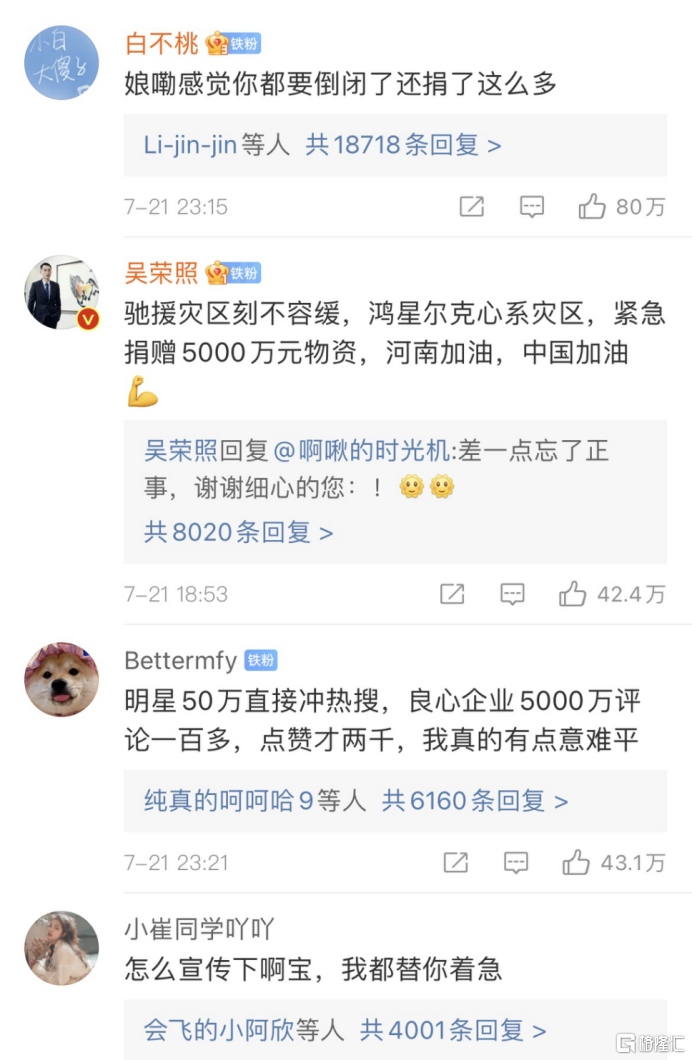

不得不感歎,這些底層走出來的民族企業家真是硬氣、有骨氣,自己過得艱難,咬着牙一聲不吭。要不是被網友們發現默默捐了5000萬,恐怕熱搜還得被捐了50萬的明星繼續霸佔着。

沒有道德綁架的意思,但鴻星爾克宣佈捐贈5000萬物資的微博發出來4個小時,評論才幾百條。良心企業這麼“涼涼”,不怕眾人心寒麼?

曾幾何時,電視上天天放着“To Be Number One”的廣吿,稱得上膾炙人口。後來不知怎麼的,許久再沒聽到過。又不知過了多久,鴻星爾克像人間蒸發一樣,消失在城市的大街小巷,

這中間到底發生了什麼,90後一代的童年回憶,怎麼就混成了這副模樣?

02

並不都是喜與樂

商海生涯二十年浮浮沉沉沉沉……應該沒有人比鴻星爾克更懂災難的可怕。

千禧年,畢業於瀋陽設計學院運動鞋設計專業、剛剛25歲的吳榮光創立了鴻星爾克品牌。此時正值晉江吿別1988年到1997年的代工時代,開始涉足自有品牌之際。

1989年,丁明亮註冊了晉江第一個鞋服商標“德爾惠”;次年,丁志忠推出“安踏”,周少雄團隊註冊“七匹狼”;1998年,晉江政府正式提出“品牌立市”。

晉江被稱為中國鞋都

鴻星爾克算是搭上了末班車,但剛上車就來了一把側翻。

2003年,一場突如其來的颱風讓鴻星爾克的庫房變成了一片汪洋——生產線被毀,庫存也泡了湯。還好那時大家都躺在風口上,落水了不要緊,吹吹風,照樣飛得起來。

那兩年,加入WTO像一針催化劑激活了中國消費市場,對奧運會的期待也讓市場充滿想象力,再加上男足首次晉級世界盃決賽圈。

運動鞋服市場徹底火了,消費者們手持鈔票湧進來,急於找到一個值得信賴的品牌。對晉江諸子而言彷彿命運的安排,一切都那麼美好。於是大家豬突猛進,運動江湖一時熱鬧非凡。

晉江系對港台明星的爭奪是那一時期的真實寫照。德爾惠搶到周杰倫,喜得龍、貴人鳥簽下四大天王中的郭富城、周杰倫,齊秦特意為七匹狼寫了首歌,特步亦得到了謝霆鋒的青睞。

至於鴻星爾克,則鍾愛“古惑仔”陳小春。

“一杯二鍋頭,嗆得眼淚流”,不止鴻星爾克上頭,跑馬圈地的那些年,租金低、市場大,只要把店開起來一定能賺錢。晉江老鄉們也沒閒着,你追我趕着把店開到了全國各地。

開一家店需要的租金、裝修費、備貨費大概在60萬到100萬,巨大的營銷投入和渠道擴張需要更多資金,晉江系很自然地想到了上市。

2001年,晉江成立上市指導辦公室,7年後就迎來了一波上市潮:2007至2009年,安踏、特步、匹克、361度先後登陸港股,鱷萊特和喜得龍則分別去了新加坡和美股。

鴻星爾克應該是戰略最激進的品牌之一,2005年就在新加坡主板上市,僅次於2004年赴港上市的李寧。但李寧的商標1989年就註冊了,鴻星爾克上市時,距其品牌問世不過5年。

從上市選擇就能看出來,大夥兒急於搶佔高地,甚至等不及在A股排隊(也可能資質不夠)。尤其08年奧運期間,大肆擴張達到巔峯。鴻星爾克的門店數量一度超過7000家。

可惜一路高歌之後,往往是悲傷的急轉直下。

在市場樂觀時,盲目和無效擴張產生的產能過剩、店效低下和現金流緊張都不是問題。但事實證明,一切只是盲目樂觀。

金融危機後,2009年的新《勞動法》使勞動密集型企業成本增加;2010年起,央行5次加息、12次上調存款準備金率,現金流差的扛不住了。

直到2012年,兩年前還喊着營收百億的李寧全年虧損18億——泡沫破了。即使晉江系全部停工,庫存鞋子也夠全國人民穿3年。

打折和大甩賣開始,瘋狂程度不亞於彼時新店開業的速度。這一年,6大運動品牌合計關店3000家。鴻星爾克和同行一樣,開始了痛苦的去庫存化之路。

但2015又是一場大火,鴻星爾克近半數生產設備被燒光,一度陷入資金鍊斷裂的困境。

03

聽四五線講講故事

這幾天雷軍忙壞了,前天晨跑穿了安踏,昨天就應網友呼籲換上了鴻星爾克,今天則是一雙李寧。可謂雨露均沾,不愧是業界“交際花”,不知道明天會穿什麼。

接着講晉江的故事。2012年的大爆倉是一次大試煉,頭部品牌拎着頭髮把自己甩到了對岸。雖然疼,終究是過去了。

一大票品牌死在了原地,比如喜得龍和德爾惠。2004年,喜得龍年銷售額是6.2億。安踏那年營收3.1億,正好是前者一半,而德爾惠兩年前就突破了3.5億。

但十幾年過去,安踏還是龍頭。2018年,安踏營收241億,比李寧、特步、361度加起來還多20億。而喜得龍、德爾康再沒機會見到這一年的報表,在2017年雙雙破產。

還有一部分掙扎着、摸索着,一步一個腳印趟着河往前挪。鴻星爾克和匹克,是其中典型的代表。

2011年,鴻星爾克因為財務造假被勒令停牌,直到2020被強制退市。退市不要緊,終究是活下來了。並且託雷總的福,活到現在,終於又和安踏、李寧“站”在了一起。

關於2015年的那場大火,吳榮照説,“最難的時候,公司手上的現金流還不夠支撐一個禮拜。”面對天災和行業大洗牌,鴻星爾克的求生之路,頗有點1935年的味道。

具體來説,可以用它2020年發佈的品牌戰略解釋——“做強縣級,做優地級”。通俗地説就是把力量集中在四五線城市,也就是所謂的“深耕下沉市場”。

所以,大家覺得這些年鴻星爾克“神隱”了,其實它只是戰略性退出了一二線城市,在下沉市場倒是穩穩“苟”住了,贏得了恢復元氣的時間和空間。

關於這一點,可能很多網友覺得鴻星爾克的設計有點土,其實這是正常的。從價格上來看,鴻星爾克大多數產品價格在200元上下,低於100元的多達88款。

設計上,鴻星爾克名下的專利有253 條。其中實用型專利137條,發明專利63條,外觀設計專利只有53 條。

説明人家根本沒在外觀上下功夫,走的是“極致性價比”的路子。而不是我們常見的請天價代言人,打着潮流名頭的高溢價套路。

這很容易讓人想到同樣在河南暴雨中捐了2500萬的蜜雪冰城,它走得也是下沉路線,很多產品在10元以下。

但一看業績,2020年蜜雪冰城營收65億,淨利潤達到8億。一杯奶茶賣二三十的同行,去年營收只有30多億,淨利潤1600多萬。

這次疫情中,蜜雪冰城和鴻星爾克都火了一把。除了愛國情懷和企業家的社會責任心,兩家公司因為做下沉市場,河南就是重中之重也是一部分原因。

另外還有一點就是,以兩家公司為代表的這些企業,需要一個契機,來讓人們聽它們講講故事:關於四五線的故事。

在此之前,中國的一二線城市聲音更強,但現在情況不同了。國家要把內循環搞起來,一定要提高基層的消費能力,挖掘基層的消費潛力,特別是農村居民和低收入羣體的消費潛力。

這部分羣體對應的企業是什麼呢?即使鴻星爾克、蜜雪冰城這些深耕下沉市場的企業。所以,它們需要發出自己的聲音。

04

結語

一切是從什麼時候開始的?

也許是央視停播NBA,也許是新疆棉之後,人們收起了家裏的耐克鞋。種種契機,共同形成了今天鴻星爾克引爆國人民族情緒的草蛇灰線。

關於支持國貨,日本人以日系車為榮,韓國更是“身土不二”。中國是儒家文化圈的中心,自然也有深刻的家國情節。民國時已經有國貨運動,報紙上印得是“中國人要用中國貨!”的標語。

我們不是不想支持國貨,是想支持良心國貨,而不是被某些企業利用愛國情緒割韭菜。鴻星爾克的出現,符合內循環的需要,符合人們支持國貨的需要,是真正的應運而生。

就像上文説的,中國這麼大的市場,想要捧紅一兩個品牌,還不容易嗎?